КАФЕДРА

ПСИХОЛОГИИ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ

Л. Б. Шнейдер

Психология

семейных отношений

курс лекций

| Апрель Пресс | ЭКСМО-Пресс 2000 |

| УДК | 882 Ш 76 |

Разработка серийного оформления

художника В. Щербакова

Серия основана в 2000 году

|

| Шнейдер Л. Б. |

| Ш 76 | Психология семейных отношений. Курс лекций. — М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. — 512 с. (Серия «Кафедра психологии»). |

| ISBN 5—04—005780—6 | |

| Данное учебное пособие составлено на основе курса лекций по психологии семейных отношений, читавшихся автором в течение ряда лет в вузах Москвы и других городов России. Опираясь на богатый теоретический материал, в том числе и на самые свежие данные, автор освещает весь спектр проблем семейных отношений: от истории семейной психологии до подготовки молодого поколения к семейной жизни. Широкий комплекс анализируемых проблем и глубокий уровень их проработки позволит студентам сформировать адекватное и исчерпывающее представление о современном состоянии данной отрасли психологического знания как в теоретическом, так и практическом плане. Книга адресована студентам-психологам, может быть полезна практическим психологам, преподавателям вузов, а также всем интересующимся проблемами семьи и семейных отношений. |

| УДК | 882 |

|

| © Шнейдер Л. Б. |

|

| © Оригинал-макет книги. |

| ISBN 5—04—005780—6 | © Оформление. ЗАО «Издательство |

| ОТ АВТОРА |

Функционирование человека как живого существа предполагает реализацию различных потребностей. Какие-то из них могут быть удовлетворены самостоятельно взрослым человеком, какие-то — только совместно с кем-либо. Если с момента существования брака (объединения мужчины и женщины) значимыми были хозяйственная, экономическая, детородная, воспитательная функции, то к настоящему моменту повсеместно усиливаются психотерапевтическая функция, функция эмоциональной поддержки. Брак в его современном виде оценивается с позиций достижения экзистенционального смысла и выступает как психологическое отношение между супругами. При заключении брака востребованными становятся чувства. Именно любовь ведет к созданию семьи. Даже пресловутый «брак по расчету» предполагает или допускает возникновение любви («стерпится — слюбится»).

Каждый человек уникален и неповторим, оборотной стороной этой уникальности является фатальное одиночество. («Все мы одиноки, и нет нам прощения...») Человек приходит в этот мир один, в одиночестве же и покидает его. Кроме того, земная жизнь длится весьма недолго. Осознание уникальности своего бытия и неповторимости личностных качеств и проявлений толкает человека к преодолению одиночества. Нужно, чтобы кто-то понял, принял нас, необходимо быть кому-то нужным. Человек жаждет любить и быть любимым. Найти это он предполагает в браке, семье.

Творческое наследие отечественных и зарубежных психологов в области семьи велико и разнообразно. Однако проблемы психологии семейных отношений рассматриваются лишь попутно. Целостное, систематическое изложение психологии семейных отношений не достаточно представлено. Подспудно даже существовало пренебрежение к данной отрасли науки — как не самостоятельной и не перспективной. Это объяснялось тем, что экспериментальные методы в изучении семьи трудно применимы,

личный опыт не убедителен, опросные методы не достоверны. Психологическая мысль ориентировалась на фундаментальную науку, изучающую личность, деятельность, закономерности психического развития.

В нашей стране проблемы семьи привлекают внимание специалистов в первую очередь в связи с задачами профилактики нервных и психических заболеваний, в связи с проблемами семейного воспитания. Последние годы в практической психологии развивается семейное консультирование по проблемам супружеской жизни и коррекции детско-родительских отношений.

Содержание данной книги направлено на формирование адекватного представления о предмете и задачах психологии семейных отношений на современном этапе, ее основных направлениях, возможностях практического использования.

Автор осознает, что обсуждение психологии семейных отношений из-за их значимости всегда задевает за живое. Однако в данном случае автор не собирался решать личные проблемы студентов и отнюдь не выступает в роли психолога-консультанта. Возможно, что знакомство с материалом данной книги позволит найти ответы на волнующие молодых людей вопросы, и это будет способствовать развязке каких-то проблемных жизненных ситуаций. Я буду только рада этому.

Задача же излагаемого курса — дать систематизированное обзорное представление об эволюции семейных отношений, показать характерные черты и особенности жизненного цикла семьи, выявить главные проблемы психологии семейных отношений.

Изложение материала сосредоточено на исследовании роли семьи в формировании личности, общих вопросах теории семьи и семейных отношений, семейных интеракциях, супружеских проблемах, воспитании детей, социальном и институциональном контекстах семьи, функционировании семейной системы, организации и динамике семейных отношений, психологическом климате семьи, вопросах психокоррекционной работы с семьей.

В книге компактно представлены основные достижения отечественной и мировой психологической науки и практики. Выбор конкретных фактов, теорий, результатов, закономерностей и форма их изложения подчинены центральной идее — вооружить

студентов знанием базовых психологических представлений в области семейных отношений, что является необходимым условием профессионального становления, познания других людей и себя, формирования экзистенционального и функционального образа Я специалиста-психолога.

Изучение данной книги безусловно должно быть дополнено самостоятельной работой студентов по ознакомлению с основополагающими научными трудами.

Эта книга не является полностью оригинальным авторским текстом и не содержит результатов собственных исследований, она была подготовлена на основе курса лекций по психологии семейных отношений, читавшихся автором в течение ряда лет в вузах г. Москвы.

Я выражаю искреннюю признательность студентам и выпускникам Московского открытого социального и Московского педагогического государственного университетов, без участия которых издание этой книги было не только невозможно, а просто немыслимо, а также всем моим слушателям в разных городах страны, внимание которых было важным стимулом в работе над книгой.

| ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ СЕМЕЙНЫХ |

Человек один... ни черта!

Э. Хемингуэй.

| Постановка проблемы семейных отношений в современной психологии. Проблематика психологических исследований семьи и семейных отношений. |

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

Множество тенденций, замеченных психологами в области межличностного взаимодействия и психологии семьи, множество теоретических предположений, порождающих спектр концептуальных моделей межличностных отношений, свидетельствуют об актуальности осмысления психологии семейных отношений.

Само человеческое существование, условия выживания, достижения благополучия связаны с пребыванием в согласии с природой человека. Отсюда вытекает закономерный вопрос о преодолений нашей отдельности в современном мире. Э. Фромм вопрошает: «Как нам приобрести союз с самими собою, с нашими собратьями людьми, с природой?»1

В реалиях XXI века еще острее стоят вопросы по поводу того, как нам обрести устойчивый, гармоничный союз с другим человеком и каким образом сохранить этот союз на протяжении всей жизни.

Проблема психологии семейных отношений возникает в плане реализации жизненной и личностной идеологии человека,

в плане становления семейного сценария человека и в плане реализации смыслов и целей семейной жизни. Лучше всего это выразил С. Л. Рубинштейн: «Отношение к другому человеку, к людям составляет основную ткань человеческой жизни, ее сердцевину. «Сердце» человека все соткано из его человеческих отношений к другим людям; то, чего оно стоит, целиком определяется тем, к каким человеческим отношениям человек стремится, какие отношения к людям, к другому человеку он способен устанавливать. Психологический анализ человеческой жизни, направленный на раскрытие отношений к другим людям, составляет ядро подлинной психологии».

Семейные отношения — это сложный феномен, сложная психическая реальность, включающая и мифологические и современные уровни сознания, и индивидуальные и коллективные, онтогенетические, социогенетические и филогенетические основания.

Понятие семейных отношений как состояние принадлежности индивида некоторому надиндивидуальному семейному целому охватывает субъективное время, личностную жизнедеятельность, национальную культуру и традиции. Однако разработанного и достаточно завершенного гносеологического поля не сложилось, потому что по мере развития научного познания с основополагающим принципом объективности неформальные отношения, эмоциональная близость, любовь, симпатия всемерно выживались из этого процесса, а «супружеские узы» и в целом семейные отношения как психологические феномены постоянно ускользали от четкого определения.

Комплексное знание базируется на онтологическом допущении, согласно которому объект анализа отличается многовекторностью и разнообразием. «Разум приближается к истине как многоугольник к кругу, чем больше число сторон многоугольника, тем более он приближается к кругу...» (Николай Кузанский, XV в., Германия). Последнее определяет основные подходы, в рамках которых выполняется методологический поиск в данной работе.

В содержательном плане методология направлена на разрешение дилеммы, обозначенной Л. А. Петровской: «...довольствоваться строгими, но ограниченными данными, опускающими гамму в высшей степени интересных для исследователя аспектов,

либо, несколько потеряв в строгости, выиграть в полноте охвата исследуемого явления»1.

Постановка проблемы семейных отношений, определение психологических оснований их понимания и изучения являются актуальными задачами не только по причине отмечаемого исследователями кризиса современной семьи и назревшими в связи с этим психотерапевтическими задачами, — психологическое понимание семейных отношений будет иметь теоретическое и практическое значение как в плане достижения благополучия и стабильности семейных отношений, так и для реализации эвристических целей научного поиска в ситуации власти информационных технологий, кризиса общественных систем.

На всей территории России эта ситуация обозначена особенно остро: кризис семьи является доминирующим, всепоглощающим и пока труднопреодолимым. Проиллюстрируем это выборочным путем, используя в осведомительном плане некоторые статистические данные.

|

|

Здоровье. В мае 1992 г. на заседании Минздрава и Минобразования России были названы цифры:

14% детей здоровы, 50% детей имеют отклонения в здоровье, 35% — хронически больны.

В государственном докладе о здоровье населения РФ в 1993 г. названо 284,7 тыс. детей-инвалидов, состоящих на учете в учреждениях социальной защиты (увеличение по сравнению с 1986 г. в 3 раза). За последние 10 лет в Ростовской области количество детей-инвалидов увеличилось в 4 раза.

На каждое рождение в Ростовской области приходится 2,5 аборта, при этом в 2 раза возросло число абортов у первобеременных. Женское бесплодие составляет 15—20%. 25% новорожденных детей имеют патологии.

В целом по Ростовской области около 30% родов проходят без патологии (в цивилизованных странах около 60%). В Норвегии и Швейцарии на 100 тыс. новорожденных умирают 5—7, у нас в стране — 36 детей.

В Ростовской области 10% абортов приходится на девушек в возрасте 15—19 лет. Там же отмечается рост венерических заболеваний на 70% в год. В Чертковском районе 34% новорожденных

погибли от родовых травм, у 70% недавно родивших матерей нет молока.

Число абортов в Москве снизилось (!!!) с 93 121 в 1996 г. до 85 342 в 1997 г. (в том числе среди девочек до 14 лет — с 71 до 60 случаев). И все же количество абортов значительно (в 1,2 раза) превышает число родов.

По статистике, в России 0,1% девушек делает аборт до 15 лет, а в возрасте 15—19 лет — 10,9%.

Материальное благополучие семей. СССР перед распадом по уровню благополучия занимал 39-е место из 131 страны — члена ООН. Думается, что в настоящее время (2000 г.) ситуация не изменилась к лучшему.

К 2000 году в стране насчитывается 42 млн. семей, среди которых 4% составляют многодетные. 98% многодетных семей в настоящий момент находятся за чертой бедности.

Например, в 1998 г. в Волгодонске число малообеспеченных семей выросло на 53%, число семей, где имеются дети — социальные сироты, увеличилось на 60%.

В Ростовской области, по данным 1998 г., около 30% семей относятся к малоимущим, из них 4% семей воспитывают детей-инвалидов.

Социально-демографическая ситуация.

В 1997 г. в Волгодонске родилось 1506 человек, умерло — 1576, а в 1998 г. родилось 1457 человек, умерло — 1595. На каждую тысячу человек трудоспособного возраста приходится 532 пенсионера и ребенка. Средняя продолжительность жизни в Волгодонске составила в 1998 г. для мужчин 57,2 г., для женщин — 72,8 г.

В Ростовской области в 1989—1990 гг. приходилось 1,87 рождений ребенка на 1 женщину, в 1996 г. — только 1,30 (за норму принимают 2,15 рождений на 1 женщину). За последние годы число дошкольных образовательных учреждений сократилось по области на 285 учреждений, количество детей уменьшилось в них на 41 тысячу человек.

Калмыкия (на 1.01.95 г.). Продолжает снижаться рождаемость. Число родившихся в январе — феврале 1995 г. составило 666 человек, что на 11,6% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Умерших зарегистрировано 552 человека, что на 11,3% больше, чем в январе — феврале 1994 г. Естественный прирост населения составил 114 человек против 257 человек в соответствующем периоде прошлого года.

Город Зеленоград (Москва). За 6 месяцев в городе скончалось 1043 человека, а родилось только 855.

За первые полгода 1998 г. в Москве родилось 33 тысячи человек, а умерло — 63,5 тысячи. С 1994 г. численность постоянного населения в Москве сократилась на 1,9%. На долю лиц старшего возраста (65 лет и старше) приходится 14,9% жителей Москвы.

Социальное благополучие. Среди семей на начало 90-х годов 11% относилось к неполным. Нынешняя ситуация выглядит еще хуже. Сегодня каждый седьмой ребенок в стране воспитывается в неполной семье, и все больше женщин рожает, не состоя в браке. В 1994 г. их было 20%, в 1997-м — 25%, сейчас это число плавно приближается к 30%.

Разводимость.

Статистика разводов. 1995 г., г. Мирный, Якутия

| Период | Заключено браков | Расторгнуто браков |

| январь — декабрь | 46 | 51 |

| 13—20 декабря | 8 | 3 |

| 20—27 января | 13 | 10 |

| 3—10 февраля | 4 | 3 |

| 10—17 февраля | 3 | 11 |

| 17—24 февраля | 5 | 8 |

| 10—17 марта | 5 | 9 |

| 17—24 марта | 15 | 16 |

Город Волгодонск Ростовской области. В 1998 г. зарегистрировано 1027 браков, разводов — 729.

В Калмыкии в январе — феврале 1995 г. заключено 255 браков, увеличение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составило 3,7%, разводов зарегистрировано 142, что на 9% больше, чем в январе — феврале 1994 г. (газета «Известия Калмыкии» от 30 мая 1995 г.).

Город Зеленоград (газета «Сорок один»). За первые 6 месяцев 1997 г. в Зеленограде вступили в брак 600 пар, а развелись — только 550 (текст дословный).

В Тверской области в первом полугодии 1997 г. зарегистрировано 3605 браков — на 56 больше, чем за этот же период 1996 г. Если в первой половине 1996 г. распалось 3222 семьи, то за шесть месяцев 1997 г. только 2708.

По данным, приведенным газетой «Аргументы и факты», за 11 месяцев 1999 г. в Российской Федерации было зарегистрировано

825,5 тыс. браков, а распалось 476,7 тыс. Соотношение числа браков и разводов за этот период приведено в таблице.

| Регионы | Зарегистрировано | Зарегистрировано |

| Москва | 61 580 | 38 900 |

| Санкт-Петербург | 28 939 | 20 655 |

| Самара | 18 600 | 12 019 |

| Магаданская обл. | 1470 | 1418 |

| Хабаровский край | 7776 | 6082 |

| Таймырский АО | 237 | 217 |

| Эвенкийский АО | 96 | 70 |

| Корякский АО | 143 | 121 |

Самое малое количество разводов в Дагестане и Ингушетии. В этих республиках на 11 555 и 1286 браков приходится 2169 и 92 развода.

38% разводов приходятся на браки со стажем семейной жизни до 5 лет.

Подготовка семейных психологов. В США из 1157 университетов почти 100% имеют факультеты психологии, а 90 университетов имеют отделения детской психологии. В России в 1990 г. прием на факультеты и отделения психологии вузов составлял 400 человек. В США медицинских психологов работало около 90 тысяч человек, у нас — около 1000.

Приведенная автором статистика, составленная по материалам периодической (открытой) печати, носит выборочный характер. Автор не задавался целью проверять ее достоверность и вполне допускает наличие искажений. Однако в целом приведенные «цифровые иллюстрации» свидетельствуют о наличии кризисных тенденций в современной российской семье, что и намеревался показать автор в осведомительном плане, дабы актуализировать необходимость изучения семьи и семейных отношений как теоретической базы для оказания психологической помощи семье.

|

|

Во многих психологических исследованиях обсуждается глобальная ломка социальных стереотипов, индивидуальная идеология безвременья, дезинтеграции, изменение социально-психологического

статуса семьи, особенно многодетной, в некоторых случаях обнаруживается его деформация, неопределенность и даже частичная утрата в результате смены отработанных ритуалов, трансляции в СМИ информации, построенной на принципах иронии, бессмысленной жестокости, индивидуализма и мистицизма, изменения практики повседневного привычного общения и неадекватности имеющегося житейского опыта членов семьи наличной социальной ситуации.

Если истолковывать «семейные отношения» как понятие, продуцированное ментальной рефлексией относительно истории человека и семьи, то его истоки восходят к философской мудрости Платона (диалоги «Государство», «Законы», «Пир»), Аристотеля («Политика»), Ксенофонта («Домострой»), Плутарха («Наставление супругам»), Ф. Энгельса («Происхождение семьи, частной собственности и государства»), М. Монтеня («Опыты»), И. Канта («Метафизика нравов»), Г. Гегеля («Философия религии», «Философия права»), Н. Г. Чернышевского («Русский человек на rendez-vous»), А. Шопенгауэра («Афоризмы житейской мудрости»), П. А. Флоренского («Столп и утверждение истины»), В. В. Розанова («Семейный вопрос в России»).

Важнейшим свойством представленной книги является попытка объединить различные интерпретации семьи и семейных отношений. Такая установка предполагает аналитическую работу в различных областях психологической теории: психоанализе, интеракционизме, бихевиоризме, психосинтезе, социальной психологии и др. Кроме того, в исследовательское поле включены психологические, социологические, антропологические, философские, биологические и культурологические точки зрения таких авторов, как Л. А. Файнберг, Ю. И. Семенов, М. Мид, Э. Берн, Э. Фромм, Д. Д. Фрэзер, Д. Аккерман, К. Г. Юнг, А. Адлер, И. С. Кон, М. С. Мацковский, А. С. Спиваковская, А. М. Свядощ, В. В. Бойко, В. С. Торохтий, В. Владин, Д. Капустин, В. Р. Дольник, Н. И. Костомаров, И. Е. Забелин, В. В. Дружинин, А. А. Кроник, А. И. Антонов, В. М. Медков, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис, Г. Навайтис, и других известных специалистов.

Отношения между людьми в системе психологического знания понимаются, во-первых, как некая система взаимодействия, контактов, связей, во-вторых, как оценка субъектом самих этих взаимодействий и контактов, а также участвующих в них партнеров1.

Эти два аспекта — объективный и оценочный — представляют две стороны реальности семейной жизни. Для семьи частота контактов, их содержание определяется тем, как члены семьи относятся друг к другу, т. е. эмоциональный компонент межличностных отношений субъективно и объективно определяет состояние и развитие взаимодействия.

Эмоциональные отношения многосторонне изучались Л. Я. Гозманом, значимые отношения — А. А. Кроник и Е. А. Кроник, однако авторы решали задачу по прояснению закономерностей возникновения, развития, стабилизации и распада эмоциональных и значимых отношений в паре или «событийной» группе. С точки зрения семьи это явное сужение предмета анализа. Такой подход безусловно выигрывает в точности и глубине исследования, но недостаточен для реализации целей создания учебного пособия по психологии семейных отношений для студентов.

Если же исходить в целом из межличностных отношений, как наиболее изученной темы социальной психологии, то за глобальностью теоретических моделей теряется феномен собственно семейных отношений.

Вместе с тем в современной психологии известны масштабные работы, объектом которых является семья. Исторически сложилось так, что в отечественной психологической науке наиболее разработанными оказались проблемы семьи «как ячейки общества». В то же время собственно семейные отношения являются в них маргинальными.

Таким образом, очевидна необходимость концентрации усилий на изучении семьи как объекта и семейных отношений как предмета психологического исследования в данной книге.

Л. Я. Гозман подчеркивает в эмоциональных отношениях три ипостаси: эмоцию, имеющую своим предметом другого человека, аттитюд на другого человека и эмоциональный компонент межличностного восприятия.

Следуя этой позиции, объективация семейных отношений возможна через анализ как области эмоциональных отношений членов семьи друг к другу, так и области объективно существующего процесса развития семейных отношений на разных стадиях жизненного цикла семьи. Полноценное изучение семейных отношений

предполагает рассмотрение их в контексте воздействующих на них разнообразных условий и факторов.

Супружеские узы как искусство жить в браке согласно определению М. Фуко1 определяют отношения, дуальные по форме, универсальные по значению и специфические по интенсивности и силе.

Дуальность семейных отношений обусловлена половым диморфизмом, с одной стороны, и двойственностью целей брака — продолжением рода и дружной совместной семейной жизнью, с другой.

Универсальность брака и семьи связана с долгом всякого человеческого существа, желающего жить сообразно природе, и одновременно с обязанностью индивида, который намерен вести жизнь, полезную для окружающих и человечества в целом. Матримониальная связь представляет собой универсальный закон.

Уникальность семейно-брачных отношений кроется в их эмоциональном и кровно-родственном потенциале. Понимаемые как наиболее важные и тесные из всех возможных отношений, супружеские узы полностью определяют способ существования, который требует определенного искусства бытия вместе.

Семейные отношения в понимании автора осмысливаются как феномен, в котором слияние Я и Значимых Других происходило бы таким образом, что развязка жизни человека наступала бы как итог развития характера и личности человека на фоне гармоничного, могущественного и разумного «единения» с близкими, родными людьми благодаря овладению всеми членами семьи искусства быть вместе, а не просто как финал, обусловленный самой жизненной ситуацией.

Соглашаясь с А. А. Кроник2 и Л. Я. Гозманом в том, что «основными координатами» пространства межличностных отношений являются статусно-ролевые различия, психологическая дистанция, валентность отношений и свободный или вынужденный способ создания семейной пары, обратим дальнейшее

внимание на устойчивость и динамичный характер семейных отношений.

Анализ семейных отношений сопряжен с рядом объективных и субъективных трудностей, которые мы намерены далее обозначить как проблемное поле, дабы лучше осознавать его в дальнейшем.

ПРОБЛЕМАТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Приступая к изучению данной научной дисциплины или получая навыки практической работы с семьей, студент может столкнуться с некоторыми трудностями:

1. Представление о мистическом характере происходящего в семье (бог, судьба, гороскоп либо еще какая-то посторонняя неведомая сила ответственны за все процессы возникновения и существования семьи).

2. Кажущаяся легкость овладения предметом, его доступность и понятность, и, как следствие, обилие дилетантов в этой сфере. Стоит студентам сообщить окружающим о том, что они изучают психологию семейных отношений, как непременно найдется «крупный специалист» в этой области, готовый поделиться своим «богатым багажом» знаний в этой области. Найти с ходу профессионала по криогенной технике вряд ли удастся, а вот в области семейных отношений — пожалуйста.

С точки зрения обыденного сознания для понимания семейных отношений вполне хватает здравого смысла и «богатого» жизненного опыта. Ю. Б. Гиппенрейтер1 подчеркивает, что источник житейской психологии — индивидуальный опыт — случаен, интуитивен и несистематичен. Ситуативность и метафоричность житейского знания хорошо иллюстрируется примерами поговорок, крылатых фраз. Дело в том, что на каждую пословицу можно подобрать альтернативу, что объясняется не истинностью-ошибочностью самих этих распространенных утверждений, а их ситуационным контекстом.

Например:

| с одной стороны: | с другой стороны: |

| насильно мил не будешь | стерпится — слюбится |

| не плюй в колодец — пригодится воды напиться | что ни делается, все к лучшему |

| вода и камень точит | плетью обуха не перешибешь |

| муж да жена — одна сатана | на что и клад, коли в семье — лад |

| женский ум лучше всяких дум | у бабы семь пятниц на неделе |

| старый конь борозды не портит | укатали сивку крутые горки |

Ю. Б. Гиппенрейтер указывает, что обыденные психологические знания легко доступны, но воспользоваться ими трудно.

Таким образом, существуют различия между житейской и научной психологией.

□ Объектом житейской психологии всегда выступают конкретные люди. Индивидуальный психологический опыт в основном составляется из опыта общения и взаимоотношений с ближайшим окружением. Объект научной психологии исторически изменялся и включал в себя многообразные проявления человеческой психики.

□ Знания житейской психологии связаны с конкретными ситуациями и конкретными людьми и поэтому ситуативны и мало обобщены. Часто они выражаются образно, метафорически. Знания научной психологии фиксируют факты и закономерности поведения, общения, взаимодействия людей. Как правило, выражены в понятиях.

□ Житейские знания о психологии человека приобретаются путем непосредственного наблюдения за другими людьми и самонаблюдения. Научная психология для получения новых знаний и их логического структурирования использует целый арсенал методов.

Итак, с одной стороны — существенные различия между житейским и научным подходами, а с другой — невозможность и ненужность замены научной психологией житейского опыта требуют взаимосвязанного исследования эволюции семейных отношений.

3. Молодость научной проблематики: в начале формировался практический запрос, а потом возникали и внедрялись в эту

сферу научные исследования. Не редким случаем было отношение к проблемам семейных отношений как к некоей «ненаучной» или «полунаучной» области. Для фундаментальной науки заниматься исследованиями семейных отношений было явно несерьезно.

4. Заполнение в настоящее время терапевтического вакуума, имевшего место быть в отечественной прикладной и практической психологии в течение десятилетий, путем прямого заимствования зарубежных методик и техник порождает немало негативных результатов. Наметившийся в 90-е годы «бум» психотерапии вызвал всплеск интереса к проблеме семейных отношений. Наряду с позитивными моментами такой ситуации обнаруживается пристрастность, а порой просто одержимость исследователей, следующих западной традиции, забвение исторических и кросс-культурных различий как в изучении семьи, так и в работе с ней.

5. Сложность семейных отношений как предмета изучения, сохраняющаяся отсталость психологической науки, терминологии в данной области. Относительно эмоциональных отношений Л. Я. Гозман пишет: «Что же касается собственно научного анализа, то ни одна из существующих социально-психологических теорий не может сейчас ассимилировать весь массив данных, накопленных по проблеме генезиса эмоциональных отношений»1. И его же: «Проведенные к настоящему моменту исследования при всей их изощренности оставляют во многих случаях чувство неудовлетворенности вследствие их недостаточной глубины»2.

Труднодоступность изучения семейных отношений связана а) с проблемой разработки и внедрения методического инструментария, не наносящего ущерба респондентам и их семейным отношениям; б) с влиянием самого факта участия испытуемых в исследовании на их взаимоотношения и психическое состояние; в) с характером воздействия экспериментатора на образ жизни в семье, близость и интимные отношения.

Вместе с тем к настоящему времени разработано большое количество вербальных и невербальных методов, позволяющих с высокой степенью достоверности изучать семейные отношения.

| ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СТАНОВЛЕНИЯ |

| Экскурс в психологию семьи и семейных отношений от древности до наших дней. Проблематика значимых отношений в системе психологического знания. |

ЭКСКУРС В ПСИХОЛОГИЮ СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Интерес к происхождению человечества способствовал развитию исторического взгляда на психологию семьи. Психология семейных отношений сложилась как наука, изучающая объективные закономерности, проявления и механизмы семейных отношений.

К настоящему времени можно выделить следующие направления в изучении психологии семейных отношений: эволюционизм, функционализм, биологизм, эмпиризм и сциентизм1.

Эволюционный подход. Наибольший вклад в историческую реконструкцию семейных отношений принадлежит швейцарскому историку И. Я. Баховену, выпустившему в свет в 1861 г. книгу «Материнское право. Исследования гинекократии старого времени и ее религиозной и правовой природы», а также шотландскому юристу Дж. Ф. Мак-Леннану, опубликовавшему в 1865 г. исследование «Первобытный брак». Оба автора подчеркивают идею изменчивости форм брака.

Уже в античные времена имелись представления как о «патриархальности» семейного уклада, так и о наличии беспорядочной половой связи, получившей название «промискуитета».

Отцом «патриархальной теории» называют Платона. Его идеи патриархальности, как отвечающие природе человека и служащие исходной ячейкой государства, последовательно развивал Аристотель. В средние века и в эпоху Просвещения патриархальная теория царствовала безраздельно.

Идея же группового брака отмечалась уже в «Истории» Геродота, который указывал на общность жен у целого ряда народов.

И. Я. Баховен разработал концепцию гетеризма, через который прошли все народы в направлении к индивидуальному браку и семье, основанной на материнском праве и высоком положении женщин в обществе («гинекократия»). Идеи матриархата и исторического развития семьи нашли поддержку у Дж. Леббока, И. Колера, М. М. Ковалевского, Л. Штернберга, Л. Г. Моргана, Ф. Энгельса.

Исследователи пришли к мысли, что первой формой рода оказывается материнский род, основанный, на коллективном хозяйстве и экзогамно-эндогамных брачных отношениях при наблюдавшихся парных союзах.

В качестве основной причины изменчивости семейных отношений, связанной с переходом от материнского рода к отцовскому и возникновением моногамной семьи, вслед за Л. Г. Морганом и Ф. Энгельсом они считают разложение коллективной собственности, обретение хозяйственной самостоятельности и появление частной собственности и наследования.

От моногамии, основанной на частной собственности и являющейся чаще объективной обязанностью, чем субъективной склонностью, так как в большинстве случаев посредником является та или иная условность, неотделима проституция. Она неизбежный коррелят единобрачия1.

Таким образом, эволюционизм пробивал себе дорогу в науке, борясь с идеей изначальной данности патриархальной семьи.

Эволюционистский подход исходит из теории изначального промискуитета, сменяющегося экзогамным материнским родом. Позднее теория экзогамного рода дополняется идеей о дуально-родовой организации, возникающей в ходе соединения

двух матрилинейных экзогамных племен или фраттрий. Предполагалось, что род состоял из двух половин, фраттрий, в каждой из которых мужчины и женщины не могли вступать в брак друг с другом, находили себе мужей и жен среди мужчин и женщин другой половины рода.

П. А. Сорокин указывает главные положения эволюционистского подхода:

1) почти у всех исследованных народов счет родства по матери предшествовал счету родства по отцу;

2) на первичной ступени половых отношений, наряду с временными моногамическими сношениями, господствует широкая свобода брачных сношений;

3) эволюция брака состояла в постепенном ограничении этой свободы половой жизни;

4) эволюция брака заключалась в переходе от группового брака к индивидуальному.

Согласно эволюционизму семейные отношения развиваются в прогрессивном направлении: от низших форм к высшим, при этом подчеркивается их социальная обусловленность, историческая предопределенность и репрезентированность в семейной жизнедеятельности и системе родства. В связи с этим отечественный социолог А. И. Антонов именует данный подход концепцией инвариантности семьи, т. к. суть его сводится к тому, что люди всегда будут вступать в брак, обзаводиться детьми и тем самым участвовать в родственно-семейных отношениях. Швейцарский психолог А. Гуггенбюль-Крейг рассматривает брак как выражение архетипического начала, более фундаментального, чем можно было бы предполагать, судя по социальным и личным проблемам, свойственным браку1.

В рамках эволюционистского подхода известна и другая точка зрения, связанная с трактовкой семейных отношений через призму «упадка» культуры и общества. Ее сторонники подчеркивают негативные тенденции в развитии семейных отношений: ослабление союза родителей и детей, супругов и распад семейного хозяйства.

А. И. Антонов считает, что факт существования двух научных парадигм — «либерально-прогрессистской», утверждающей

возникновение на обломках старой, традиционалистской семьи новых альтернативных семейных структур, и «консервативно-кризисной», предупреждающей о возможности исчезновения семейного образа жизни и необходимости в связи с этим укрепления семейных основ бытия, в рамках обсуждения эволюции семьи является неустранимым.

Функциональный подход. Согласно функциональному подходу семейные отношения являются производными от образа жизни семьи и семейного уклада, обусловлены социокультурными функциями семьи и строятся на системе социокультурных ролей, связанных с браком, родством и родительством. Родоначальник структурно-функционального направления изучения семьи Э. Дюркгейм сконцентрировал усилия научных поисков на механизмах сплоченности семьи, роли каждого члена семьи в семейной жизни, на взаимосвязи разводов и самоубийств. Он обратил внимание на то, что ряд семейных функций изменяется и даже утрачивается под влиянием урбанизации.

Функционализм признает брачные отношения лишь при появлении беременности и рождении ребенка. Смена исторических форм семьи, возникновение экзогамии выводится из табу инцеста (запрета на кровосмешение). Табу рассматривалось как средство функциональной интеграции семейных отношений (Э. Вестермарк). Подчеркивается влияние добровольности брака (взамен брака по договору родителей) на его нестабильность, а уменьшение количества современной семьи на семейную солидарность (Э. Дюркгейм). Функционалистам принадлежит разработка проблем материнства и отцовства (Б. Малиновский).

В функциональном подходе большое внимание уделяется анализу исторического перехода семейных функций к другим социальным институтам. С именем У. Огборна впервые связывают установление феномена перехода от семьи, основанной на следовании социокультурным предписаниям, к семье, в основе которой лежат межличностные предпочтения. В терминологии Э. Берджесса это выражено как переход от «семьи-института» к «семье-товариществу» (или супружеству-партнерству). Отечественный социолог А. И. Антонов обсуждает эту терминологию как перестройку ведущих мотивов заключения и сохранения брака.

В функциональном подходе в отличие от эволюционистского ключевым моментом выступает проблема ответственности,

понимаемая узко — во внутрисемейных отношениях и широко — в контексте общественных отношений. Мера ответственности способна задавать динамику семейных отношений.

Этологический подход. Истоки этого направления следует отнести к появлению книги Ч. Дарвина «Происхождение человека и половой отбор», впервые переведенной в России в 1873 г.

Представители этого подхода оперируют главным образом методами сравнительной этологии, разбираясь в скрытых, часто рудиментарных инстинктивных основах поведения человека. Сторонники этологического подхода отвергают промискуитет как изначальную форму брачных отношений, т. к. он противоречит инстинктивной потребности детей иметь родителей и материнскому (родительскому) инстинкту взрослых1.

Согласно этологическому подходу исторический период застал человечество с четырьмя системами брачных отношений: групповым браком, полигинией (один мужчина и несколько женщин), полиандрией (одна женщина и несколько мужчин) и моногамией (один мужчина и одна женщина); последняя в двух формах — пожизненная и допускающая развод. Этологи констатируют естественный характер всех перечисленных форм брачно-семейных отношений и их изменчивость. С биологической точки зрения многообразие брачно-семейных отношений — это удивительный факт, т. к. брачная система — видовой признак и является константой.

Необычность этологической точки зрения заключается в предположении изначальной моногамности предков человека, утверждении того, что затем на каком-то этапе эволюции предки человека свернули к групповому браку с заботой пра-мужчин о пра-женщинах. Сосуществование программ моногамного и группового брака было длительным. В дальнейшем при изменении условий жизни люди могли легко переходить к разным формам брачных отношений. Например, земледельцам в Европе более всего подходила моногамия, а скотоводам-кочевникам более подходила полигиния.

В рамках этологического подхода установлено, что моногамия — не идеал с точки зрения естественного отбора, обнаружена

кардинальная разница в биологических мотивах брачного поведения полов, открыты явление инверсии доминирования в период брачных отношений, избыточная гиперсексуальность человека.

В самый разгар биологической эволюции человек вышел из-под действия естественного отбора потому, что главным условием успеха стала не генетически передаваемая информация, а внегенетически передаваемые знания, необходимость в социализации.

Эмпирический подход. Согласно эмпиризму семья рассматривается как малая социальная группа, имеющая свою историю возникновения, функционирования и распада. Семейные отношения строятся на эмоциональной близости членов семьи, на их потребностях и влечениях.

Родоначальником эмпирического подхода считают Ф. Ле Пле, полагавшего спонтанную устойчивость семьи при смене поколений благодаря склонности к солидарности и сплоченности. В качестве эмпирического метода исследования Ле Пле широко использовал анализ бюджета семьи как количественного выражения многообразия внутрисемейного функционирования и микросреды семьи, организация которой зависит от структурных изменений семейных отношений, связанных с воспитанием детей.

Ле Пле подчеркивал нестабильный характер семейных отношений, оказавшихся под прессингом индустриализации и урбанизации, что проявляется в разрозненном существовании родителей и детей, в ослаблении отцовского авторитета.

Сциентистский подход. Семейные отношения рассматриваются в нем во взаимосвязи личности и общества. К создателям и сторонникам этого подхода относят У. Джемса, Ч. Кули, У. Томаса, Ф. Знанецкого, Ж. Пиаже, З. Фрейда и других.

Межличностные отношения, Я и Другой, значимый характер близких отношений, семья как «единство взаимодействующих личностей» — вот ключевые моменты теорий сциентистской социально-психологической направленности.

Кроме перечисленных подходов к истории изучения психологии семейных (значимых) отношений существует немало других.

Большой вклад в анализ теоретических схем и концепций исследования семьи внес американский социолог Р. Хилл. Согласно Р. Хиллу, первые 5 подходов к изучению семьи, обладающие конструктами, следующие:

1) институционально-исторический подход (эволюционизм);

2) структурно-функциональный подход;

3) интеракционистско-ролевой анализ, символический интеракционизм;

4) ситуационно-психологический подход;

5) дивелопменталистский подход (основанный на развитии жизненного цикла семьи).

Первые два подхода ориентированы на изучение семьи по роли и функциям, выполняемым в обществе, а также динамики семейных структур и их социальных последствий. Три последующих сводятся к теории социального поведения личности и групп.

Рассмотрим теории социально-психологической направленности, изучающие проблему отношений Я — Значимые Другие подробнее.

ПРОБЛЕМАТИКА ЗНАЧИМЫХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Проблемы отношений со значимыми другими давно находятся в поле внимания психологов. А. А. Кроник и Е. А. Кроник описали последовательность изучения этой проблематики, которую примем за основу дальнейшего обсуждения1.

Классик психологии личности У. Джемс предположил, что человек имеет столько же социальных Я, сколько имеется индивидов, которые признают его и имеют представление о нем.

Социолог Ч. Кули приходит к идее «зеркального Я», суть которого сводится к тому, что как в зеркале в воображении человек пытается представить, как в мыслях других людей отражается его внешность, манеры, цели, поступки, характер, друзья и т. д.

А. А. Брудный пишет об этом так: «В процессе общения человек осознает свою индивидуальность, личность обретает самое себя. Конечно, человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека, но он и сам становится зеркалом для других людей. Они отражаются в его сознании, населяют его, субъективно реальные даже в случае своего физического отсутствия. Родные (и прежде всего родители) и близкие люди, с которыми человека связывает общая судьба, прочно входят в его внутренний мир»1.

Американский социальный психолог Дж. Мид вводит представление об «обобщенном другом» — в нем кристаллизуются частные точки зрения других людей на данного человека. Именно образ «обобщенного другого» и определяет, по мнению Мида, самосознание и поведение человека.

Следующим шагом в конкретизации идеи «зеркального Я» стала «референтная группа» — понятие, введенное Г. Хайманом для обозначения группы, которую индивид использует как точку соотнесения (эталон) при оценке себя и других. К референтной группе можно отнести и семью в силу ее значимости для индивида. Человек ведет себя, во многом ориентируясь на семейные нормы, в них формируется его совесть.

Г. Лотце утверждал, что, обращаясь к своему внутреннему миру, человек обнаруживает в нем знание всеобщих истин, опыт переживаний тех или иных явлений и веру в ту цель, которая придает значимость происходящему. Психологическим измерителем значимостей являются нравственные чувства, а среди них одно из центральных мест отведено совести.

«Социальное Я» Джемса — «зеркальное Я» Кули — «обобщенный другой» Мида — «референтная группа» Хаймана — это ступени психологического изучения роли других людей в достижении человеком идентичности. Те, кто участвует в этом процессе, выполняют самые главные роли в жизни каждого человека, являются значимыми другими. В этот круг попадают прежде всего члены семьи индивида.

Введение в психологию понятия «значимый другой» приписывают американскому психологу и психотерапевту Г. Салливану.

Он основательно описал влияние значимых других на онтогенез личности.

К. Ясперс подчеркивал близость обладающих самобытием людей (курсив — К. Я.) как лучшее, что может быть нам даровано сегодня. «Эти люди служат друг другу гарантией того, что бытие есть»1.

Истоки отечественных традиций в исследовании значимых других определены взглядами С. Л. Франка и А. Ф. Лазурского, подчеркивавших важность отношений человека к окружающим его явлениям.

Понятие «отношения» прошло путь от употребления его в качестве описательного понятия в концепции А. Ф. Лазурского к рассмотрению его в качестве объяснительного и методологического принципа в теории В. Н. Мясищева.

В. Н. Мясищев определил понятие «психологическое отношение» как целостную систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с различными сторонами объективной действительности, как систему, которая складывается в ходе истории развития человека, выражает его личный опыт, определяет действия и переживания2.

Дальнейшее развитие этих идей принадлежат Б. Г. Ананьеву. Он показал, что существует определенная последовательность в переходе этих отношений в свойства характера. Так, отношения к людям превращаются в устойчивые образования характера (коммуникативные черты) в самую первую очередь. Затем из отношений к другим у человека формируются так называемые рефлексивные черты характера — Я как целая система сознательных отношений к самому себе.

А. А. Кроник указывает, что понятие «значимые другие» выделил в отечественной психологии И. С. Кон, очерки которого по проблемам дружбы дали существенный стимул конкретным исследованиям значимых других. Окончательное становление психологии отношений со значимыми другими произошло лишь после того, как по инициативе А. А. Бодалева была предпринята

обширная серия исследований значимости для человека другого человека3.

Созвучны этим взглядам исследования А. В. Петровского, в оригинальных работах которого значимые отношения выступают под иными именами: референтности, персонализации и личностных вкладов, которые фиксируют различные аспекты значимых влияний членов семьи друг на друга.

Петровский А. В. в теории персонализации описал механизм межличностного влияния. По его мнению, один из возможных путей влияния построен на предположении, что личность, обладающая более яркими проявлениями индивидуально-психологических качеств, чем у окружающих ее индивидов, транслирует эти качества в виде неосвоенных этими индивидами всевозможных образцов активности.

Предлагая намеренно или ненамеренно образцы своей активности, личность специфическим образом продолжает себя в других людях, осуществляет преобразование их личностных смыслов, мотивов, поведения. Личность индивида не просто продолжается в других людях, она и есть эта продолженность, «инобытие человека в человеке», личность в личности, на которую оказывается влияние1.

Б. С. Братусь выделяет несколько уровней в структуре личности2. В основании его иерархизации — важнейший для характеристики личности, типичный способ отношения к другому человеку, другим людям и, соответственно, к самому себе.

□ 1-й уровень — эгоцентрический, он определяется стремлением к собственному удобству, выгоде, отношение к себе здесь как к единице самоценности.

□ 2-й уровень — группоцентрический, на нем человек идентифицирует себя с какой-либо группой, и отношение его к другим людям зависит от того, входят эти другие в его группу или нет.

□ 3-й уровень — просоциальный или гуманистический характеризуется ориентацией на благо всех других. Принцип самоценности человека становится всеобщим.

□ 4-й уровень — духовный или эсхатологический, характеризуется сакральной направленностью.

А. А. Кроник дает такое определение значимости: «Значимость — это свойство людей, вещей, идей, всего существующего в мире сделать нас добрее или злее, правдивее или лживее, прекраснее или безобразнее, т. е. приближать к истинному жизненному предназначению или отдалять от него»1. Он выяснил, что сходство и контраст характеров не являются решающими факторами сближения. По Кроникам, образование Значимости происходит при наличии целевой (для того, чтобы) и причинной (потому, что) характерообразующих связях. «В самом общем плане это своеобразный язык, с помощью которого каждый из нас старается понять свои отношения с друзьями и близкими»2. Характерообразующими связями он называет связи, в которых проявление (или формирование) определенного свойства характера одного человека зависит от проявления какого-либо свойства характера другого человека.

| Я и Другой | Мы, если многое связывает; |

В исследованиях А. А. Кроник и Е. А. Кроник изучалось влияние значимых других на черты характера. Связь между влиятельностью другого человека и его местом в иерархии значимых фактически линейная. Приведенные данные подтвердили, что большее влияние оказывает другой человек на особенности характера, заостряя одни черты и смягчая другие, чем более один человек зависит от другого, тем значимее роль другого в жизни.

| Я и Другой | Вы, если он влияет на меня сильнее, чем я на него; |

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

1. Охарактеризуйте методы эмпирического исследования семьи в отечественной и зарубежной психологии.

2. Оцените сильные и слабые стороны научного подхода к изучению брачно-семейных отношений.

3. Охарактеризуйте основные концептуальные подходы к изучению семьи и семейных отношений.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Аккерман Д. Любовь в истории. Ларю Дж. Секс в Библии. М., 1995.

Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи. М., 1996.

Гуггенбюль-Крейг А. Брак умер — да здравствует брак! СПб., 1997.

Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. М., 1991.

Кроник А. А., Кроник Е. А. В главных ролях: Вы, Мы, Он, Ты, Я: Психология значимых отношений. М., 1989.

Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.

Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994.

Навайтис Г. Семья в психологической консультации. М. — В., 1999.

Саймон Р. Один к одному: Беседы с создателями семейной терапии. М., 1996.

Семья: Книга для чтения. Кн. 1. М., 1991.

Фуко М. История сексуальности, т. III: Забота о себе. Москва, 1998.

Шерман Р., Фредман Н. Структурированные техники семейной и супружеской терапии. М., 1997.

| ЭВОЛЮЦИЯ БРАКА И СЕМЬИ В ИСТОРИИ |

| Представления о семье и изменениях, происходящих в ней и в общественном сознании. Понятия «семья» и «брак». Семья и брак в истории общества: качество и количество эволюции семейных отношений. Формы организации брачно-семейных отношений в историческом контексте. Семья и брак в истории общества: количественная и качественная эволюция семейных отношений. Нетрадиционные (особые) семьи. Тенденции развития альтернативных форм брачно-семейных отношений. |

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ И ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИСХОДЯЩИХ В НЕЙ И В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ

Обычно в общественном сознании представления об истории семьи и развитии семейных отношений сводятся к набору простых закономерностей, суть которых такова:

□ раньше семья была больше, теперь она стала меньше;

□ раньше семья была стабильной;

□ прежде власть принадлежала в семье мужчине, и это обеспечивало порядок в доме;

□ раньше семья была дружнее, т. к. жили вместе представители нескольких поколений.

С этими утверждениями трудно не согласиться, однако возникают сомнения по поводу простоты этих закономерностей.

Сомнения связаны с тем, что всегда и везде были разные семьи. Пойдем по порядку поступления обозначенных заявлений.

□ Размеры семьи известны разные. Но прежде всего, что понимать под размерами семьи. Возьмем за отправное — количество детей в семье. Встречались царские, королевские семьи, в которых было мало детей, а то и вовсе — единственный наследник. Вспомним хотя бы народные

сказки, в которых распространены описания семей, имевших 2—3 детей, иногда 1. В крестьянских семьях, семьях небогатых людей тоже были разные варианты детности. Вспомним пушкинскую «Барышню-крестьянку», «Станционного смотрителя» и те же сказки. В крестьянских семьях действительно могло рождаться немало детей, но к периоду взрослости из-за высокой смертности в живых оставалось 3—4, 5 детей.

□ Стабильность семьи также не может выступать в качестве однозначно устойчивого показателя. Развод известен и в древние времена. Его «варианты» в виде побегов из домашней среды, интриг и расправ с опостылевшими домочадцами хорошо описаны в художественной и исторической литературе. Память легко извлечет на свет факты таких «громких» разводов, как между Наполеоном и Жозефиной, принцем Чарльзом и принцессой Дианой и др.

□ Представления о тотальной власти и идеологии мужчин в семье также имеют противоречивые свидетельства. Литературные образы Кабанихи, Простаковой никак не тянут на покорных женщин.

□ Многопоколенность семьи вовсе автоматически не означает ее сплоченность и дружественную атмосферу. Кроме того, в прошлом известно немало случаев и нуклеарных семей. К тому же требуется определиться в этой «многопоколенности». Нередко в состав семьи включали весьма далеких, но бездетных или неимущих родственников, которые не только не встречали любви в семье, где они вынуждены были проживать, но и приветливости. Иногда в семьях проживали странницы, приживалки и пр., которые к кровным родственникам не принадлежали. Распад многопоколенных семей в нынешнюю историческую эпоху может свидетельствовать не об отсутствии дружелюбия и семейной близости, а о «метражных» проблемах. Где там в 9-метровой коммуналке до проживания прародителей, супругов и их детей, а также ближайших родственников.

Приведем обзор метафорических представлений о семье, предложенных современными молодыми людьми:

• это город, который нам предстоит построить и сохранить;

• попытка людей жить правильно;

• психологически замкнутый круг;

• едущий поезд с вынужденными или запланированными остановками, на которых выходят и входят разные люди;

• веник, который трудно сломать;

• четыре ножки стола, объединенных общей столешницей;

• гавань, где тебя ждут;

• моя тень в солнечный день;

• красивый букет;

• ванна, наполненная теплой водой и обильной мягкой пеной;

• гнездо ласточки;

• социальный институт-инкубатор;

• дом из конструктора: 1. прятаться бесполезно, 2. защита относительна, 3. детали все время те же, а дом — меняется;

• грибница опят;

• семья — это малое предприятие, работающее по госзаказу и предоставляющее государству силу и солдат;

• те люди, с которыми хорошо по жизни;

• молекула;

• произведение искусства среди/из кучи металлолома;

• оркестр, играющий одну музыку;

• раковина;

• это крыша, которая защищает от бурь и непогоды;

• то, в чем каждый пытается найти защиту от одиночества;

• круг, вписанный в многоугольник;

• солнечная гавань в океане жизни;

• улыбающиеся и ждущие, пушистые домашние тапочки;

• сыр да масло в масленке. Был бы хлеб. Плохо, если кончится сыр, а масло останется — бутерброда не получится.

• две разные планеты, но имеющие общую атмосферу;

• горошины в стручке;

• дерево в саду;

• зонтик, который защищает от дождя;

• моя крепость;

• маленькая вселенная.

В приведенных метафорических характеристиках заложены и выявились такие аспекты семейных отношений, как целостность

(интеграция-объединение), эмоциональная близость, защищенность, определенность, эстетичность, опасность утраты, ответственность, социальная необходимость.

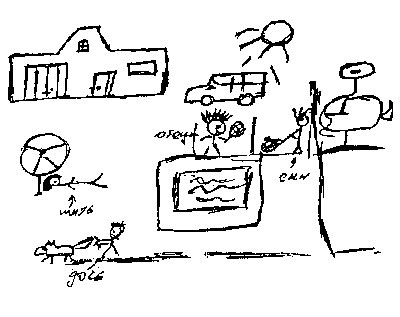

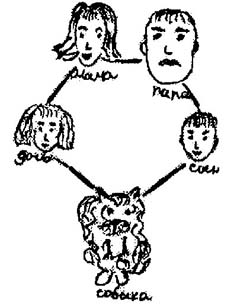

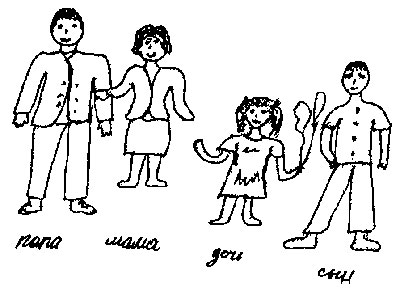

Интересны результаты исследования представлений современных подростков (10-й класс) об идеальной, типичной, конфликтной и старинной русской семье, проведенного калининградским психологом С. В. Овчинниковой. В качестве основной методики исследования был использован проективный рисунок семьи.

После выполнения рисунков школьникам предлагалось ответить на вопросы стандартизованного интервью:

а) Кто глава семьи?

б) Чем занимается каждый член семьи?

в) Кем вы хотели бы быть в данной семье?

г) Кем бы вы точно быть не хотели?

д) Как в этой семье принято воспитывать детей?

е) К кому дети ближе: к отцу, к матери, к бабушке, дедушке, друг к другу?

ж) В чем проблемы детей?

Результаты исследования представлений

об идеальной и конфликтной семье у подростков

Полученные исследовательницей результаты по образу идеальной семьи в сознании подростков представляют три условные группы. Первую составили изображения, на которых структуру семьи можно обозначить как «Муж, жена и дети», т. е. в них достаточно четко просматривается пространственная близость супругов, можно выделить супружескую субсистему семьи.

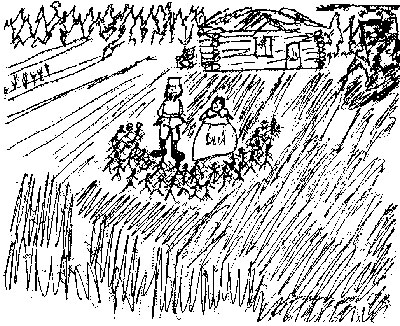

В качественном отношении доля таких рисунков оказалась преобладающей (55%). В то же время лишь в двух вариантах появилась своеобразная дистанция между супругами и детьми, обозначенная соответствующим взаимодействием (см. рис. 1).

Рис. 1

В большинстве же рисунков идеальная семья — это «все вместе», включая иногда

бабушек и дедушек (рис. 2).

Рис. 2

Интересно, что на этом рисунке дистанция между супругами, а также супругами и детьми приблизительно одинакова.

Во второй группе рисунков «идеальной» семьи взаимодействие и расстояние между фигурами заметно различается, однако в этих случаях объединяются не супруги, а родитель — ребенок, как это сделано на рис. 3.

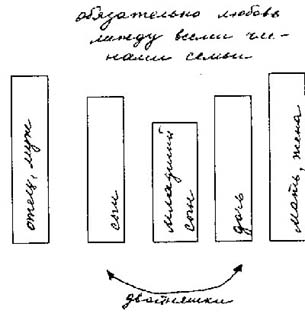

Третью группу рисунков (20%) составили те, на которых структура семьи выглядит следующим образом: «Муж — Дети — Жена». Она получилась очень наглядной у автора рис. 4.

Стоит напомнить, что именно эта структура является для нас традиционной, нашедшей свое отражение в старинном русском быте, языческих верованиях и православии, а позднее в структуре семьи советских десятилетий. В это время ее особенностью стало главенство женщины, на которую фактически легла и ответственность за семью. В связи с этим интересно отметить происходящие изменения.

В. Н. Дружинин, указывая на происходящие в социально-экономической жизни страны изменения, предположил, что и в ближайшей перспективе главой семьи будет оставаться женщина, а муж приобретет больше ответственности за семью, получив, в частности, возможность обеспечивать ее материально. Однако такое разделение власти и ответственности кажется противоречивым и недостаточно реалистичным.

По-видимому, передача властных функций из рук матери в руки отца не противоречит установкам, складывающимся у подростков. 5% десятиклассников высказались за главенство жены, 30% — за равноправие и 65% — за главенство мужа.

По-другому оценивается подростками и распределение функций в семье. 60% опрошенных подростков считают, что мать в

идеальной семье тоже работает, но часто указывается, что «меньше, чем муж». 40% подростков полагают, что жена должна выполнять роль домохозяйки.

|

|

|

| Рис. 3 | Рис. 4 |

Видимо, представления школьников отражают в определенной степени те изменения, которые происходят в их реальных, конкретных семьях. Кроме того, они, естественно, являются реакцией на накопленный семьей позитивный и негативный опыт. В связи с этим интересны ответы на вопрос: «Кем хочешь быть в данной (идеальной) семье?» Оказалось, что две трети подростков выбирают взрослые роли, соответствующие полу. Одна треть — роль ребенка. В то же время другую треть, именно 1/3 старшеклассников, данная роль не устраивает. Если главой в идеальной семье не пожелали быть 10% мальчиков (ответственность им не нужна), то ребенком не пожелали быть уже 35%.

Говоря об идеальном воспитании, подростки высказали следующие предпочтения: ласково, с любовью, доверять, строго, но не ограничивая радости жизни, уважая, проявляя понимание, без крика и телесных наказаний. Можно предположить, что именно этих перечисленных позитивов как раз и не хватает реальной современной семье.

Конфликтная семья отличается в представлениях школьников от идеальной по нескольким признакам. Во-первых, существенно увеличивается число изображений, на которых лишь двое взрослых, дети отсутствуют. Лишь одна идеальная семья состояла из двух взрослых, без детей. Из сорока рисунков конфликтных

семей таких уже 25%. Сравним рисунки одного из авторов. (См. рис. 5, 6).

|

|

|

| Рис. 5 | Рис. 6 |

Существенным отличием конфликтной семьи от идеальной становится увеличение дистанции между супругами. Типичным примером можно считать рисунки 7—8, выполненные также одним автором.

В представлениях о конфликтной семье изменяется мнение о главе семьи. В 40% случаев главой полагают мать. В 35% — отца. Появляются ответы «никто» и «кто хочет».

Распределение функций также становится иным. В конфликтной семье отца видят неработающим почти так же часто, как работающим. Мать чаще представляется как работающая, чем в роли домохозяйки.

Своя роль в конфликтующей семье также рассматривается по-другому. На вопрос: «Кем хочешь быть в данной семье?» — самый распространенный ответ «Никем». Другой частый вариант: «Хотел бы быть главой семьи и все поправить».

Основным средством воспитания в конфликтной семье является, с точки зрения подростков, насилие («палка», «кулак», «ремнем», «криком», «воплем», «побои»). Могут даже «никак не воспитывать», потому что «наплевать».

Согласно представлениям подростков, в конфликтной семье дети ближе друг к другу, чем к родителям, часто — ни к

кому или не к членам семьи. Такие дети «замкнуты», «боятся что-либо рассказать», «брошены на произвол судьбы» и в то же время «не имеют самостоятельности», отличаются плохим поведением, испорченными отношениями с друзьями и окружающими. Таким образом, если обобщить «портрет» ребенка из конфликтной семьи, он является весьма реалистичным, распространенным и легко узнаваемым.

|

|

|

| Рис. 7 | Рис. 8 |

Сравнивая представления подростков об идеальной и конфликтной семье, можно отметить следующее:

Подростки обладают достаточно дифференцированными представлениями о семье, которые отличаются от соответствующих представлений у взрослых.

Структура семьи в представлениях подростков в 60% случаев выглядит как «Муж — Жена — Дети» и лишь в 40% — более традиционно: «Муж — Дети — Жена».

Подростки склонны вопрос о главенстве в семье заменять положением о равенстве. Однако они достаточно часто принимают вариант главенства мужа. Представления школьников отражают изменяющуюся социально-экономическую реальность: в 65% случаев главой семьи, ответственным за ее дела должен, по их мнению, становиться мужчина.

В идеальной семье ее члены, как правило, пространственно очень близки друг к другу, дистанция не дифференцирована, слабо выделяются детская и супружеская субсистемы. В этом, по-видимому, обнаруживаются культурологические стереотипы русской

семьи: отсутствие сепарации между членами семьи, семья как единая система взаимосвязанных близких людей.

Рис. 9

Представления о внутрисемейных дистанциях связаны скорее с образом конфликтной семьи, что может отрицательно сказываться на поведении в реальной семейной жизни.

Сравнение представлений подростков о традиционной русской и современной семье.

Рис. 10

Рис. 11

Представления о старинной русской и современной семье также изучались с помощью рисунков и стандартизованного интервью.

Изображения традиционной русской семьи отличает выраженная однородность, одинаковость рисунков. В подавляющем большинстве четко обозначен социальный статус: это либо деревенская, либо дворянская семья. Важным отличительным признаком служит многодетность, часто гипертрофированная (см. рис. 9).

Приведенный рисунок интересен также тем, что здесь семья как условное целое более четко разделяется на две части — детскую и родительскую. Эта тенденция нашла отражение примерно в 30% рисунков и хорошо представлена пространственно на рис. 10.

На помещенных здесь рисунках может быть отмечен как интересный еще и такой момент. Школьники изображают, как правило, большую семью, лишь в шести случаях из сорока на рисунке присутствует один ребенок. В то же время лишь в двух случаях нашел отражение сложный характер традиционной русской семьи, которая включала не только детей и родителей, но и старшее поколение, других родственников.

Рис. 12

Любопытна в связи с этим идея автора рисунка 11, где старшее поколение служит как бы фоном и не ясно — живые люди или портреты?

Приведенный рисунок соответствует схеме, которая, как уже отмечалось, полагается традиционной для русской семьи: «Муж — Дети — Жена». Однако такая схема прослеживается лишь в 15% изображений, т. е. реже, чем в представлениях об идеальной семье.

Можно предполагать, что представления подростков об истории семьи, традиционной русской семье достаточно схематичны и опираются в основном на два содержательных признака — многодетность и высокий удельный вес бытовых функций (жена на рисунках часто готовит, дети за столом, у мужа в руках какое-либо орудие труда).

С другой стороны, представления о традиционной русской семье отличаются очень четким решением вопроса о распределении властных функций. Ни один подросток не назвал главой традиционной семьи мать. В 15% случаев главенство отдано деду. В 85% ответов — отцу. Трудно сказать, насколько точно это отражает историческую реальность. Но определенно может свидетельствовать о потребностях сегодняшнего дня, указывая направление, по которому могут постепенно изменяться современные семьи.

В традиционной семье, по мнению подростков, отец не только главенствует, но и обеспечивает семью, мать ведет домашнее хозяйство. При этом роль отца оказалась слишком сложной («не хотел бы быть») — 30% ответивших мальчиков, роль жены — 20% ответивших девочек, а ребенком не захотели бы быть 25% школьников.

К основным методам воспитания отнесены дисциплина, строгость и палка. Лишь в двух случаях из сорока названы противоположные

Рис. 13

средства (например, ласка). Проблемы детей, по мнению старшеклассников, также в основном связаны с методами воспитания: «нет права голоса в семье», «тумаки», «родители ими не занимаются». Как видим, эмоциональный оттенок представлений о традиционной семье и воспитании в ней можно оценивать скорее как негативный.

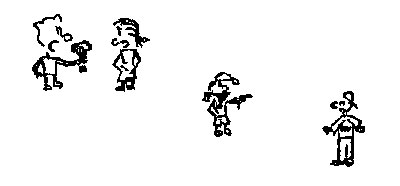

В рисунках подростков наиболее интересны варианты «типичной современной семьи». В инструкции перед выполнением задания указывалось также, что можно изобразить в качестве современной типичной свою собственную семью.

Количественная обработка результатов показывает, что лишь в шестой части рисунков фигуры родителей приближены друг к другу, образуя особую подсистему (см. рис. 12).

В десятой части рисунков мать приближена к детям (см. рис. 13). Во всех остальных случаях (около 70% рисунков) дистанция между членами семьи достаточно велика (рис. 14). Кроме того, иерархия в этих семьях остается в подавляющем большинстве случаев не совсем ясной.

Ответы на вопросы стандартизированного интервью показывают, что в 60% случаев главой семьи все же признается отец, в 20% случаев — мать и только в 10% — «равные права». В семьях школьников 10-го класса гимназии оказалось 95% работающих отцов и более 30% матерей-домохозяек.

Рис. 14

Роль ребенка кажется предпочтительней примерно в 40% случаев, а отвергается в равной доле со взрослыми ролями — по 15% ответов «не хотел бы быть» матерью, отцом, сыном или дочерью.

Воспитание в современной семье трудно свести к одному знаменателю.

В 20% случаев отмечены строгость, но в 10% — наоборот — «не строго», с одной стороны, «полностью доверяют», с другой — «разрешают, но приглядывают», в некоторых случаях — «не балуют, но любят», «не распускают, но не ущемляют свободы», в иных — «ссорятся, сваливают вину».

Одной из самых серьезных проблем названо непонимание (25% ответов), далее идут непослушание (10%) и конфликты (5%). 10% старшеклассников ставят в вину родителям то, что «не научили самостоятельно жить».

В случаях затруднений, указывают подростки, чаще обращаются к матери. Вообще по степени близости к ребенку первой в семье идет мать (60%), затем отец (35%), бабушка занимает третью позицию (20%), и только затем отмечается близость детей друг к другу (15%).

Таким образом, сравнивая представления о традиционной русской семье и ее современных вариантах, можно отметить несколько существенных моментов.

Представления подростков о старинной русской семье достаточно схематичны и опираются в основном на два содержательных признака — многодетность и высокий удельный вес бытовых функций.

С другой стороны, представления о традиционной семье содержат аспект четкого разделения обязанностей и власти. Отец — глава семьи, обеспечивает ее. Мать ведет домашнее хозяйство. Дети чаще образуют отдельную группу (субсистему).

Эмоциональный оттенок представлений о традиционной семье можно оценивать как негативный, особенно в вопросах воспитания («строгость и палка», «нет права голоса в семье»).

Представления о современной семье более вариативны, и отношение к ней более позитивно.

В качестве одного из вариантов, одной из условных моделей можно выделить семью, соответствующую схеме «Муж и Жена — Дети» (такие рисунки составили 1/6 часть). Второй вариант «Муж — Жена и Дети» (около 1/10 части изображений).

Наибольшую по количеству долю (70%) составил «дистанцированный» вариант семьи (фигуры разделены пространственно, а взаимодействие между ними никак не обозначено). В какой-то мере этот вариант изображений можно оценивать и как «хаотичный» («каждый занимается своим делом», «каждый сам по себе»). Иерархия в таких семьях остается неясной. Можно предполагать, что в некоторых случаях мать главенствует в доме, дети ближе к ней, но в семье более важная роль отводится отцу, который семью обеспечивает.

Воспитание в современной семье получило много противоположных оценок и характеристик.

Таким образом, представления об исторических и современных моделях содержат как общие элементы, обеспечивающие преемственность, так и специфические, позволяющие дифференцировать семьи, находящиеся на различных эволюционных ступенях.

ПОНЯТИЯ «СЕМЬЯ» И «БРАК»

Семья — важнейший из феноменов, сопровождающий человека в течение всей его жизни. Значимость ее влияния на личность,

ее сложность, многогранность и проблемность обуславливают большое количество различных подходов к изучению семьи, а также определений, встречающихся в научной литературе.

Так, в терминах общей теории систем, разработанной Людвигом ван Берталанфи, «семья не есть простая сумма членов этой семьи, это прежде всего определенная сеть взаимоотношений между всеми членами семьи. Для того чтобы понять состояние семьи, необходимо нечто большее, чем простой анализ состояния каждого отдельного члена семьи. Для этого необходимо проанализировать всю семейную систему как целое».

Другой взгляд на семью отражен в высказывании А. И. Захарова: «В социальной психологии существует понятие «первичная группа». Связи в этой группе строятся на непосредственных контактах, на эмоциональном вовлечении ее членов в дела группы, обеспечивающем высокую степень отождествления и слияния ее участников. Такой первичной группой является семья — единственная группа, которая увеличивается и разрастается не благодаря «приему» новых членов извне, а благодаря рождению детей».

Согласно определению Н. Я. Соловьева, «семья — малая социальная группа (ячейка) общества, важнейшая форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, то есть отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство».

Традиционно «ядром» семьи считают супружескую пару с добавлением к «ядру» детей, родственников, родителей супругов.

Среди определений семьи, построенных по категориям семейных отношений, выделяется определение, данное А. Г. Харчевым: семья — это «исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, как малой группы, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость в которой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения».

Семья как сложное образование становится объектом внимания различных разделов психологии: социальной, возрастной, клинической, педагогической и др. Предметом изучения становится

семья как социальный институт, малая группа и система взаимоотношений.

Среди семьеобразующих отношений выделяют различные стороны семейной жизнедеятельности, начиная от простейших и крайне расширительных и кончая обширными перечнями признаков семьи.

А. И. Антонов утверждает, что семью создает отношение родители — дети, а брак оказывается легитимным признанием тех отношений между мужчиной и женщиной, тех форм сожительства или сексуального партнерства, которые сопровождаются рождением детей. Он обращает внимание на пространственную локализацию семьи — жилище, дом, собственность — и экономическую основу семьи — общесемейную деятельность родителей и детей, выходящую за узкие горизонты быта и потребительства.

А. И. Антонов определяет семью «как основанную на единой общесемейной деятельности общность людей, связанных узами супружества — родительства — родства, и тем самым осуществляющую воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание существования членов семьи». «Ядерной» структурой в этом социологическом варианте выступает нуклеарная семья, представленная в триединстве отношений супружества — родительства — родства. Выпадение одного из этих звеньев, по Антонову, характеризует фрагментарность семейных групп, в полном смысле слова семьями не являющихся: это молодые супруги без детей, разведенные пары, пожилые люди, проживающие без взрослых детей, овдовевшие супруги с детьми, проживающие в фактическом браке пары, имеющие детей, и пр.

Между понятиями «брак» и «семья» существует тесная взаимосвязь. Однако в сути этих понятий есть и немало особенного, специфического. Так, ученые убедительно доказали, что брак и семья возникли в разные исторические периоды. А. Г. Харчев определяет брак «как исторически меняющуюся социальную форму отношений между женщиной и мужчиной, посредством которой общество упорядочивает и санкционирует их половую жизнь и устанавливает их супружеские и родительские права и обязанности»1.

В этом определении ключевыми моментами для понятия сущности брака являются представления об изменчивости форм брака, его социальной репрезентации и роли общества в его упорядочивании и санкционировании, правовом регулировании. Причем последнее обеспечивается как прямыми методами, так и косвенными (опосредованными).

Так, в разных обществах устанавливается разный возраст вступления в брак, регулируются процедуры оформления брака (например, период с момента подачи заявления до его официального оформления, виды и формы брачных свидетельств) и его расторжения. Половое санкционирование также хорошо известно. Наглядным примером этого является ограничение возможностей репродуктивного поведения в Китае, численность которого превышает 1 миллиард человек. В других обществах, наоборот, изыскиваются всяческие способы стимулирования деторождения. Влияние государственной политики осуществляется через налоги за бездетность, выдачу пособий семьям, имеющим детей, организацию продажи детских и семейных товаров (сеть американских магазинов «Семейный доллар», торгующих по более доступным ценам), оказание особой медицинской помощи беременным женщинам, младенцам, принятие программ, способствующих социальной и материальной поддержке семьям.

По мнению А. Г. Харчева, семья представляет собой более сложную систему отношений, чем брак, поскольку она, как правило, объединяет не только супругов, но и их детей, а также других родственников или просто близких супругам и необходимых им людей.

В истории человечества сменилось немало форм организации отношений между полами, как правило соответствующих определенному уровню социально-экономического развития общества.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Вступление в брак и создание семьи ныне настолько заурядное явление, что кажется, так было всегда. Европейский тип брачности возник более 300 лет назад, но история возникновения

моногамной семьи насчитывает многие и многие тысячелетия.

Считается, что в первобытном человеческом обществе существовал промискуитет, т. е. имели место неупорядоченные половые отношения, когда самцы спаривались поочередно с разными самками. Идея об общности жен и беспорядочном половом общении, господствовавших в первобытном состоянии человечества, не нова, однако абсолютно нерегулируемые половые отношения вряд ли существовали когда-либо.

Прямохождение и переход к мясной пище, которой всегда не хватало, должны были осложнить взаимоотношения в человеческом обществе, что неизбежно вело к дракам и убийствам. Об этом свидетельствуют находки черепов предлюдей, на которых имеются следы многочисленных переломов.

Возражения против промискуитета давали аргументацию для прояснения эволюции брачно-семейных отношений. Вайри полагал: «Если такая полная общность жен и имущества существовала когда-либо, то это было возможно только у народностей, живших, наподобие дикарей, дарами богатой, девственной природы, т. е. в очень ограниченном числе на большом пространстве земли. Если бы тогда существовала общность жен, какой мужчина захотел бы взять на себя заботы о ребенке, о котором он, и конечно вполне основательно, не мог бы с уверенностью сказать, что именно он его отец. А так как женщина была бы не в состоянии прокормить своего ребенка собственными силами, то род человеческий не мог бы существовать»1.

Фактором, препятствующим полному уничтожению раннего человеческого сообщества, могло служить создание устойчивых парных связей. При этом самка постепенно теряла качества, привлекающие самцов (набухание половой кожи, возбуждающие запахи и др.), ныне сохранились лишь рудименты этих качеств. Все более индивидуальными становились призывные сигналы, направленные избирательно на одну особь мужского пола. Это были уже зачатки той высокой избирательности полового влечения, которое является признаком, отличающим человека от всех других представителей животного мира.

С появлением родов половые сношения были упорядочены, но считать это время наступлением брачных отношений было бы неверно. Половые отношения существуют и до брака и вне его; брак же несет в себе определенные права и обязанности, которые должны быть признаны обществом. Впервые такие обязанности возникли с появлением группового брака, представляющего собой союз двух родов, который обеспечивал половые отношения между ними. В условиях группового брака прежде всего возникали права и обязанности по обеспечению питанием и воспитанию детей и подростков. Все дети находились в женской группе, и лишь повзрослев, мальчики переходили в группу мужчин; ведущая роль стала принадлежать женщине, т. е. наступил век матриархата.