5 I. ЧТО ТАКОЕ ВОСПРИЯТИЕ?

1. Восприятие как форма отражения

Восприятие окружающего нас мира — это начальный момент психических процессов, поэтому его изучение принадлежит к числу важнейших задач психологии. Значение восприятия в структуре познавательных процессов определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, — непосредственное, чувственное отражение действительности играет огромную роль в организации практической деятельности субъекта, ибо, как указывал еще И. М. Сеченов, "всякое целесообразное действие регулируется чувствованиями". Во-вторых, — перцептивные процессы служат основой для формирования мышления, что выражалось философами-сенсуалистами в следующей краткой форме: "ничто не существует в интеллекте, чего раньше не было бы в ощущениях".

Вместе с тем исследование восприятия имеет существенное философское значение, так как оно неизбежно затрагивает гносеологические проблемы отношения материального и идеального, познаваемости мира и специфики различных фаз процесса познания.

Единственный верный ответ на вопрос о природе восприятия дает ленинская теория отражения. Диалектический материализм рассматривает психику как отражение объективно существующей действительности. Среди различных форм психического отражения действительности восприятие представляет собой ее отражение в наглядно-чувственной форме. Восприятие — лишь первая ступень познания, над которой надстраивается вторая — отражение мира в абстрактно-логической или теоретической форме.

Психический образ, в том числе образ восприятия, выполняет по отношению к деятельности субъекта ориентирующую и регулирующую функции. Критерием истинности знаний, получаемых субъектом при помощи органов чувств, служит успешность практической деятельности во внешнем мире. "Человек, — по словам В. И. Ленина, — не мог бы биологически приспособиться к среде, если бы его ощущения не давали ему объективно-правильного

6представления о ней".

Ленинская теория отражения противостоит попыткам идеалистической трактовки восприятия. Так, философы-агностики Д. Юм (1748) и И. Кант (1781) считали наши ощущения и восприятия лишь символами, условными знаками непознаваемых внешних агентов. Еще дальше пошли субъективные идеалисты Дж. Беркли (1710) и Э. Мах (1885), рассматривавшие субъективные образы в качестве единственной реальности, в результате чего мир объявлялся совокупностью ощущений человека.

Подобные ошибочные взгляды разделялись многими психологами и физиологами, занимавшимися изучением работы органов чувств человека. Причина этого заключалась прежде всего в исключительной сложности перцептивных процессов. Долгое время вникание исследователей было привлечено к изучению относительно элементарных сенсорных процессов, возникающих в органе чувств под действием раздражителя, в то время как сам процесс восприятия, его формирование и роль в практической деятельности субъекта оставались за пределами исследования. Этот подход к проблеме нашел свое выражение в рецепторной концепции ощущений, согласно которой ощущения и восприятия возникают в результате воздействия внешних агентов на пассивные органы чувств. Однако, игнорируя деятельность субъекта, психологи лишались возможности понять, каким путем образ восприятия приводится в соответствие с объективной действительностью.

В 1826 году немецкий физиолог И. Мюллер выдвинул принцип специфических энергий органов чувств. В его основу были положены факты, согласно которым, воздействуя на некоторый орган чувств различными по физической энергии раздражителями, можно получить одинаковые по качеству ощущения, а одни и те же раздражители, воздействуя на разные органы чувств, приводят к возникновению различных ощущений. Так, световые ощущения возникает не только при раздражении сетчатки светом, но также и при раздражении электрическим током ила давлением (ощущения фосгена). С другой стороны, механический раздражитель может дать ощущения давления при воздействии на кожу и ощущения звука при воздействии на слуховые рецепторы. Отсюда И. Мюллер сделал вывод, что качество ощущений определяется лишь присущей

7каждому органу чувств специфической энергией, иначе говоря, что воспринимаются не качества предметов, а различные состояния периферических сенсорных аппаратов.

Вслед за И. Мюллером подобные взгляды были высказаны крупнейшим физиологом девятнадцатого столетия Г. Гельмгольцем (1894). Разработав первую научную теорию слуха и существенно дополнив теорию цветового зрения, Г. Гельмгольц, однако, разделял идеалистическую трактовку принципа специфических энергий. Более того, обнаружив, что одни волокна слухового нерва связаны с передачей сигналов о низких тонах, а другие — о высоких, он предположил существование специфических энергий даже для отдельных волокон слухового нерва.

Современная психология и психофизиология располагают большим количеством данных, доказывающих несостоятельность "физиологического идеализма" И. Мюллера и Г. Гельмгольца.

К ним прежде всего относятся данные о развитии перцептивных процессов. Восприятие меняется вместе с изменением условий существования живых существ и связанным с этим усложнением их поведения. Восприятие проходит долгий путь развития от отражения свойств объектов до отражения целостных предметных ситуаций. В ходе эволюции возрастает специализация органов чувств, в результате чего они оказываются чувствительными только к определенным формам энергии раздражителей. Поэтому необходимо различать раздражители, адекватные для данного органа чувств и неадекватные для него. Даже если при помощи неадекватного раздражителя и удается вызвать ощущение, то, как правило, для этого требуется гораздо больше энергии, чем в случае адекватного раздражителя. Так, зрительное ощущение вызывается световым раздражителем, энергия которого в миллиарды раз меньше, чем энергия механического удара, достаточно сильного для получения фосфена.

Отражение внешнего мира осуществляется на основе рецепции адекватного раздражения. Об этом говорит хотя бы различие между богатством слуховых, речевых и музыкальных восприятий и теми беспорядочными и неоформленными ощущениями, которые возникают в ответ на электрическое раздражение слухового нерва.

Восприятие, следовательно, отражает действительные свойства предметов и явлений внешнего мира, оно не отделяет, а соединяет

8нас с ним.

Этот вывод подтверждается данными об активной структуре процессов, приводящих к созданию субъективного образа. Около 100 лет назад господствовавшая в то время рецепторная концепция восприятий была поставлена под сомнение замечательным русским физиологом И. М. Сеченовым (1863). Он высказал мысль, что психические процессы, в том числе и восприятие, не являются пассивными, а имеют рефлекторное строение и включают наряду с афферентными, рецепторными, также и эфферентные, двигательные, звенья.

Действительно, если на неподвижную руку испытуемого положить даже знакомый ему предмет, он не воспримет ничего, кроме чего-то холодного или теплого, острого или тупого. Отчетливое восприятие предмета возникает только тогда, когда субъект начинает активно ощупывать предмет рукой.

И. М. Сеченов предположил, что глаз человека можно сравнить с активной рукой, ощупывающей данный предмет.

В настоящее время получены убедительные доказательства рефлекторной структуры процессов, лежащих в основе различных видов восприятия. В частности, оказалось, что активные движения глаз необходимы для каждого зрительного восприятия.

Факты, свидетельствующие об этом, были получены советским психофизиологом А. Л. Ярбусом. В его опытах к склере глаза испытуемого прикреплялась резиновая присоска, на которой находились миниатюрное изображение и источник света. Из-за жесткой связи корпуса присоски с глазом изображение было стабилизированным относительно сетчатки. Оказалось, что неподвижный глаз также слеп, как неподвижная рука неспособна воспринимать положенный на нее неподвижный предмет. Стабилизированное изображение воспринималось только в течение первых 1—3 секунд, а затем оно исчезало, и испытуемый видел "пустое поле".

Для материалистического понимания природы восприятия особенное значение имеют факты, согласно которым в ходе построения образа происходит уподобление динамики моторных звеньев свойствам предмета. "Идет ли речь о контурах и величине или

9об удалении и относительном расположении предметов, — писал И. М. Сеченов, — двигательные реакции глаз и рук при ощупывании равнозначны по смыслу". В движениях органов чувств происходит непосредственное воспроизведение или уподобление субъекта свойствам воспринимаемого предмета. Этот принцип построения образа восприятия был назван А. Н. Леонтьевым (1959) принципом уподобления.

Многочисленные данные, показывающие, что при осязании движения рук повторяют по своей форме очертания объекта, как бы уподобляясь его структуре, получены в исследованиях Б. Н. Ананьева и его сотрудников.

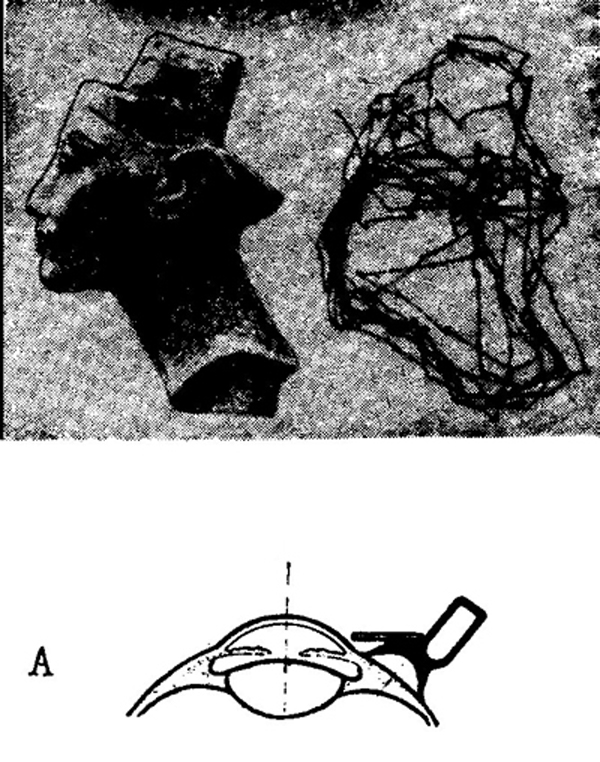

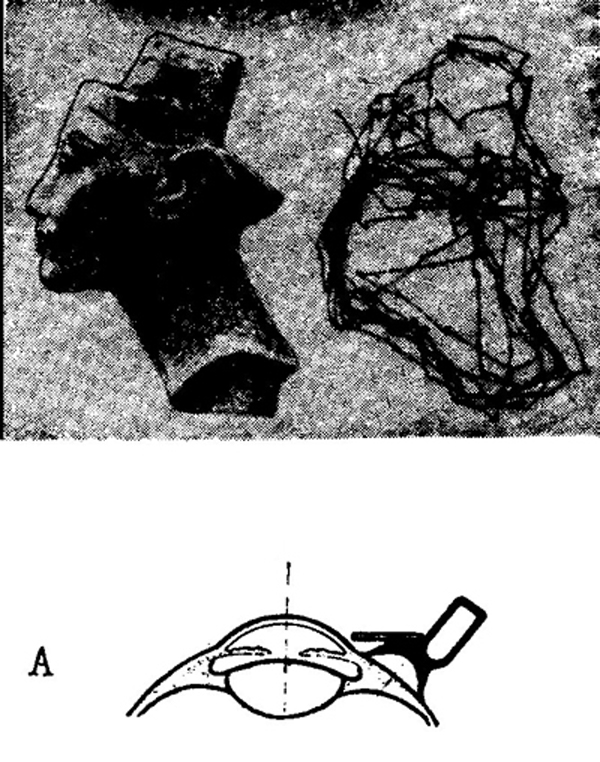

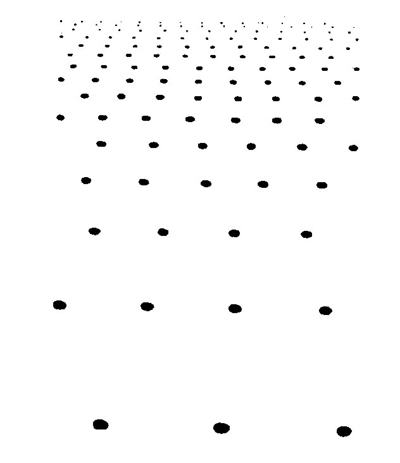

Справедливость принципа уподобления для зрительного восприятия доказывается, например, работами А. Л. Ярбуса. В одном из своих опытов он регистрировал движения глаз, сопровождающих рассматривание сложных изображений. Для этого, как и в опытах со стабилизацией, к склере глаза прикреплялась резиновая присоска, однако на этот раз на ней находилось маленькое зеркальце. Световые лучи, падавшие на зеркальце от внешнего осветителя, отражались на фотографическую бумагу и воспроизводили на ней все движения глаз. На рис. 1 показана траектория движений глаз при рассматривании изображения Нефертити. Как видно, глаза наблюдателя не остаются неподвижными. Они активно выделяют наиболее информативные, существенные детали рисунка, а иногда даже обводят его контур.

Восприятие человека неразрывно связано с общественной практикой. По выражению К. Маркса, точная дифференциация ощущений человека является "продуктом всей всемирной истории". Социальная природа восприятия человека проявляется в его обобщенности и категоризованности. Привлечение для осмышления воспринятой информации сложной системы смысловых связей не снижает, а, наоборот, повышает адекватность восприятия, так как понятийный аппарат мышления сам сформировался в процессе общественной практики.

Таким образом, восприятие представляет собой непосредственно-чувственное отражение действительности. Это активный

10

| | Рис. 1. Движения глаз наблюдателя при рассматривании изображения Нефертити (по А. Л. Ярбусу, 1965). А — присоска А. Л. Ярбуса в разрезе. | |

11рефлекторный процесс, определяющийся задачами и целями деятельности субъекта. Изучение восприятия как процесса, "переводящего" отражаемую объективную действительность в субъективное содержание отражения, и составляет основную задачу психологии восприятия.

2. Теории восприятия

Теоретические взгляды на природу восприятия всегда отражали общие позиции их авторов, а также уровень развития, достигнутый психологической наукой.

Первая, основанная на научных наблюдениях, теория была выдвинута ассоциативной психологией. Наибольшего влияния ассоциативная теория восприятия достигла во второй половине XIX века. Ее виднейшими представителями были немецкие ученые И. Мюллер (1826), Э. Мах (1865), Г. Гельмгольц (1867), Э. Геринг (1879), В. Вундт (1887), Г. Э. Мюллер (1896) и американский психолог Э. Б. Титченер (1898). Несмотря на значительные различия в объяснении частных проблем, эти психологи придерживались общих взглядов на природу восприятия. По их мнению, воспринимаемый нами образ является на самом деле сложным объединением первичных элементов сознания — ощущений. При этом само ощущение понималось как осознанное состояние органа чувств, подвергнувшегося воздействию изолированного внешнего раздражителя. Таким образом, в основу ассоциативной теории восприятия легли принцип специфических энергий органов чувств и рецепторная концепция ощущений. Объединение ощущений в восприятие осуществляется посредством ассоциаций по смежности или по сходству. Этот ассоциативный механизм определяет ведущую роль прошлого опыта для возникновения восприятия. Некоторые из этих авторов, как, например. В. Вундт и Г. Гельмгольц, привлекали для объяснения процессов синтеза

12ощущений в восприятие также и внутреннюю активность субъекта в виде волевой апперцепции или интеллектуальных бессознательных умозаключений.

Одной из центральных проблем для ассоциативной психологии была проблема восприятия пространства. Трудность заключалась в определении первичных ощущений, из которых строится восприятие пространства, и способов этого объединения. Согласно нативистам, к которым относились И. Мюллер и Э. Геринг, такие определяющие пространственные восприятия характеристики, как, например, "верх" и "низ" являются врожденными и связаны с раздражением определенных участков рецепторных поверхностей органов чувств. По мнению другой группы ученых — эмпиристов, в число которых входили Г. Гельмгольц и В. Вундт, значение "верх" и "низ" ассоциируется с ощущениями по мере накопления прошлого опыта.

Основная ошибка ассоциативной теории заключалась в том, что она привлекала для объяснения одних субъективных данных другие, пытаясь тем самым вывести сознание из самого себя. Эта ошибка особенно ярко выступила в работах структуралистской школы, возглавлявшейся учеником В. Вундта Э. Б. Титченером. Структуралисты считали, что раз восприятие является комплексом ощущений, то задача психолога состоит в том, чтобы путем самонаблюдения найти в своем субъективном опыте элементарные ощущения, а затем изолировать и описать их. Этот метод был назван методом аналитической интроспекции. Естественно, что при такой постановке вопроса все подлинные проблемы восприятия, связанные с ориентирующей функцией образа и его формированием в деятельности субъекта, оставались вне поля психологического исследования. Даже факт предметности нашего восприятия, отражающего не отдельные раздражители, а сами объекты, Э. Б. Титченер считал своеобразной ошибкой наблюдателя, маскирующей проявление исходных элементов сознания — ощущений.

Неспособность ассоцианистской психологии объяснить сколь-нибудь значительные проблемы восприятия привели к тому, что в начале нашего века ассоцианистская трактовка

13восприятия утратила свое влияние. С резкой критикой ассоцианизма выступила группа немецких психологов, в число которых входили М. Вертхаймер (1912, 1922), В. Кёллер (1917, 1929), К. Коффка (1935) и другие. Они исходили из положения, что все процессы в природе изначально целостны. Поэтому процесс восприятия определяется не единичными элементарными ощущениями, а всем "полем" действующих на организм раздражителей, структурой воспринимаемой ситуации в целом. Именно в силу этого данное направление стало называться гештальтпсихологией.

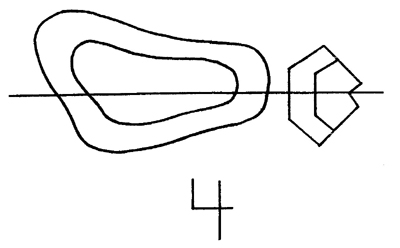

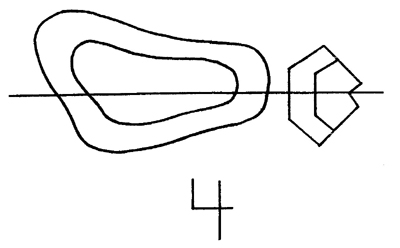

Методу аналитической интроспекции гештальтпсихологи противопоставили феноменологический метод, сущность которого состоит в непосредственном описании наблюдателем содержания своего восприятия. Психология восприятия, по их мнению, должна ответить на вопрос — "почему мы видим мир таким, каким мы его видим". Иными словами, гештальтисты, подобно структуралистам, отказались от изучения восприятия в связи с выполняемой им функцией. Другим недостатком этого подхода, вытекавшим из феноменологического метода исследования, было отрицание историчности восприятия. Прошлый опыт не способен, по их мнению, изменить восприятие объектов, раз они образуют "хорошую" структуру. Например, в верхней фигуре на рис. 2, имеющей целостный, "прегнантный" характер, очень трудно найти хорошо знакомую цифру 4.

Гештальтпсихологи собрали большое количество экспериментальных данных, позволивших установить основные закономерности возникновения структур при восприятии. Элементы поля объединяются в структуру в зависимости от таких отношений, как близость, сходство, замкнутость, симметричность и т. д. Были открыты закономерности разделения зрительного поля на фигуру и фон, при этом оказалось, что в качестве фигуры выступают те части зрительного поля, где имеются лучшие условия для структурообразования (см. стр. 167).

Гештальтпсихологи считали перцептивные процессы врожденными и объясняли их особенностями организации

14мозга на уровне коры. Отношение между внешними объектами, мозговыми процессами и феноменальным полем гештальтпсихология характеризовала как изоморфизм, или структурное подобие. Целостность восприятия гештальтпсихология объясняла структурообразующими процессами в мозге, имеющими электрохимическую природу. Представление о том, что психические процессы отражают состояния мозга, а не внешний мир, было новым вариантом физиологического идеализма.

Рис. 2. "Хорошая" форма и прошлый опыт (по В. Кёлеру, 1947).

Поставив ряд таких важных проблем, как восприятие отношений, природа целостности восприятия, физиологические модели перцептивных процессов, гештальтпсихология, однако, не смогла их решить. Это объясняется тем, что ей были свойственны все основные недостатки ассоциативной психологии. Их радикальное преодоление возможно только с совершенно иных методологических позиций — позиций диалектического материализма.

15Новые пути теоретического анализа восприятия были намечены в работах ряда прогрессивных зарубежных психологов, согласно которым восприятие является результатом активной деятельности субъекта, обеспечивающей получение информации о внешнем мире.

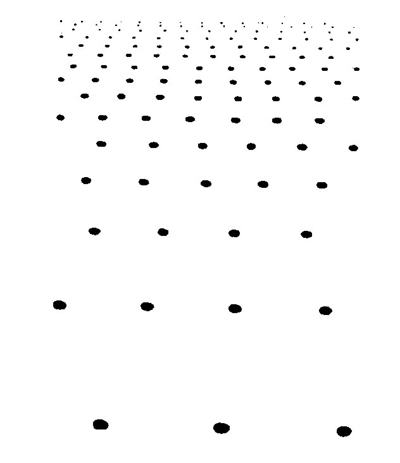

Общебиологическое значение восприятия в регуляции поведения живых организмов подчеркивается в концепции американского психолога Дж. Гибсона (1950, 1966). Восприятие трактуется им как процесс добывания информации о среде, в результате чего неопределенность положения организма в ней уменьшается. Вслед за гештальтпсихологами Дж. Гибсон выступает против ассоцианистской теории восприятия. По его мнению, представление о том, что в первую очередь отражаются изолированные точечные раздражители, неверно уже потому, что одиночный раздражитель не может нести организму никакой информации об объектах внешнего мира и поэтому интереса для него не представляет. Информацию о внешнем мире содержат только организованные системы раздражителей. Например, несколько точек, расположенных в порядке уменьшения их размеров и расстояния между ними, образуют так называемый

Рис. 3. Градиент величины и плотности Дж. Гибсона.

16градиент величины и плоскости, несущий организму информацию о протяженности рассматриваемой поверхности в глубину. Поэтому мы воспринимаем рис. 3 как уходящую вдаль поверхность.

Восприятие, по Дж. Гибсону, — активный процесс. Необходимость активности заключается в том, что, вопреки мнению гештальтпсихологов, нет изначального изоморфизма между объектами внешнего мира и их восприятием. Информационное богатство среды не дано организму непосредственно. Его необходимо добыть. Решающую роль при этом играют активные движения всего организма и органов чувств, которые Дж. Гибсон, повторяя мысль И. М. Сеченова, сравнивает с "щупальцами, активно исследующими среду".

Основное ударение в теории Дж. Гибсона сделано на то, что должно быть выделено в потоке стимуляции для того, чтобы наилучшим образом ориентироваться в окружающей среде. При этом, однако, слабо разработан вопрос, каким образом восприятие осуществляется. Слабость этого центрального для теоретического понимания восприятия момента и объясняет тот факт, что в теории Дж. Гибсона почти отсутствует анализ развития восприятия и не вскрыты причины, обуславливающие этот процесс.

Близкие положения сформулированы в теории восприятия канадского психофизиолога Д. О. Хэбба (1949), которая основана на многочисленных клинических, физиологических и генетических фактах. Согласно этой теории восприятие объекта как единого целого не дано изначально. На ранних этапах развития восприятие не так целостно и организованно, как предполагали сторонники гештальтпсихологии. По мнению Д. О. Хэбба, восприятие в своих основных чертах представляет собой прижизненно формируемый навык, которому надо обучаться. Формирование восприятия объекта начинается с избирательного внимания к частям фигуры. В основе восприятия сначала частей, а затем всей фигуры лежат функциональные объединения нейронов коры — клеточные ансамбли. Порядок активации отдельных клеточных ансамблей определяется векторами движений глаз и общей моторной активностью субъекта. Способность воспринять

17предмет сразу, без движений глаз, на что указывали гештальтисты, представляет собой результат длительной зрительной тренировки, проходящей все время, пока человек смотрит на объекты.

Таким образом, в работах Д. О. Хэбба восприятие объекта трактуется как процесс синтеза отдельных его деталей. Отсюда, однако, не следует, что теория Д. О. Хэбба является возвратом к ассоцианизму, т. к. если ассоционисты говорили, что восприятие начинается с осознания отдельных раздражителей, то у Д. О. Хэбба речь идет об активном выделении частей объекта. В то же время эту теорию нельзя считать общей теорией восприятия. В ней остаются нераскрытыми такие важнейшие проблемы, как восприятие пространства, специфика человеческого восприятия и т. д. Следует отметить, что конкретные нейрофизиологические модели процесса восприятия носят в теории Д. О. Хэбба явно гипотетический характер.

Среди зарубежных концепций развитие восприятия наиболее полно представлено в теории швейцарского психолога Ж. Пиаже (1961). Он также отмечает ошибочность подхода к восприятию со стороны ассоцианистов и гештальтпсихологов. По мнению Ж. Пиаже, помимо постулирования атомизма или изначальной сформированности восприятия есть и другая возможность — рассмотрение развития восприятия как постепенной организации деятельности по установлению отношений между отдельными деталями сенсорного поля.

Экспериментальные данные, полученные Ж. Пиаже и его сотрудниками, показывают, что у ребенка первых месяцев жизни еще нет подлинного восприятия предметов и пространства, он даже не дифференцирует объекты и себя, не различая, например, изменения вида предметов, вызванные собственными движениями, от изменений, возникших в результате движения предметов. Постоянный характер объекта выступает как следствие организованности пространственного поля, иначе говоря, внутренней схемы непосредственного окружения, с помощью которой ребенок получает возможность предвосхищать последствия

18собственных движений в среде. Пространственное поле, в свою очередь, формируется в связи с координацией движений ребенка. Таким образом, основу восприятия составляют интериоризованные сенсо-моторные схемы локомоций и манипуляций с предметами.

Большое место в теории Ж. Пиаже отводится анализу различий между восприятием и интеллектом. Когда два объекта сравниваются друг с другом при помощи интеллекта, как это происходит, например, в случае измерения длины предмета посредством линейки, то ни сравниваемое, ни сравнивающее не деформируется самим процессом сравнения. Иначе дело обстоит при чисто перцептивных оценках, которые дают относительно грубые и приблизительные сведения о предмете. Причина перцептивных ошибок заключается в так называемом законе относительных центраций: обращение внимания на какую-либо деталь объекта приводит к ее переоценке. Восприятие представляет собой вероятностный процесс, всегда выделяющий одни стороны объекта в ущерб другим. Следовательно, для адекватного отражения объекта должны учитываться все его стороны. Подобная децентрация возможна только путем привлечения моторной активности субъекта. В результате восприятие становится целостным и стабильным. Эти развитые формы восприятия являются, по словам Ж. Пиаже, "продуктом действий в собственном смысле этого слова, состоящих в реальных или потенциальных перемещениях взгляда или функционирующих органов".

Определение восприятия как действия, делают концепцию Ж. Пиаже наиболее близкой к представлениям, сложившимся в советской психологии. Принципиальное различие между этими теоретическими системами заключается в понимании движущих сил перцептивного развития. Если для Ж. Пиаже развитие — спонтанный адаптивный процесс, то в советской психологии оно трактуется как активное усвоение общественно-исторического опыта, осуществляющееся в русле практической деятельности субъекта.

19 3. Теория перцептивных действий

Теория восприятия, развиваемая в советской психологии, основана на ленинской теории отражения и сеченовской концепции рефлекторного строения психических процессов.

Согласно современным представлениям восприятие представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих субъективное, пристрастное и вместе с тем адекватное отражение действительности. Адекватность образа дана не изначально, она достигается благодаря тому, что при формировании образа восприятия происходит уподобление воспринимающих систем свойствам воздействующего объекта. "Это значит, что для возникновения отражения, одного только воздействия отражаемого объекта на живую систему, являющуюся субъектом отражения, еще недостаточно. Необходимо также, чтобы существовал "встречный" процесс — деятельность субъекта по отношению к отражаемой реальности. В этом активном процессе и происходит формирование отражения, его проверка и коррекция".

По своему месту в структуре деятельности процессы восприятия являются действиями. В самом деле, создание адекватного образа не представляет собой самостоятельного мотива, но в то же время оно является необходимым условием успешности всякой деятельности. Требования, предъявляемые к восприятию со стороны практической деятельности, называются перцептивными задачами. Воспринимать — это значит решать ту или иную перцептивную задачу, создавая адекватное отражение ситуации, поэтому восприятие представляет собой систему перцептивных действий. Каждое перцептивное действие может осуществляться с помощью различных операций.

Так например, зрительная оценка удаленности возможна за счет учета большого числа различных признаков расстояния до объекта (см. стр. 142 и др.). В зависимости от условий наблюдения используются те или другие

20признаки, и, хотя конкретные перцептивные операции в каждом случае различны, результат — формирование представления об удаленности объекта — оказывается примерно одинаковым. То же самое можно сказать о восприятии формы, которое возможно как при помощи осязания, так и зрительно, или о слуховом восприятии направления, также осуществляемом посредством различных операций (см. стр. 189 и др.).

Основной особенностью перцептивного действия является его активный саморегулирующий характер. Активность восприятия состоит прежде всего в участии эффекторных компонентов в процессе восприятия, выступающих в форме движения рецепторных аппаратов и перемещений тела или его частей в пространстве.

Анализ функций движений руки, проведенный Б. Ф. Ломовым, и глаза, проведенный В. П. Зинченко, показал, что они делятся на два больших класса. В первый класс входят поисковые и установочные движения, с помощью которых осуществляется поиск заданного объекта, установка глаза или руки в наиболее удобную для восприятия позицию и изменение этой позиции. К этому же классу относятся движения головы на внезапно раздавшийся звук, следящие движения глаз и т. д. Еще И. П. Павлов отмечал важную роль этих движений в поведении, называя их "исследовательскими реакциями". Подобные движения не только создают наиболее благоприятные условия для восприятия объекта, но и участвуют в определении его пространственного положения.

Во второй класс входят собственно гностические движения. При их непосредственном участии происходит оценка размеров, опознаются уже знакомые объекты, наконец, осуществляется сам процесс построения образа. В движениях руки, ощупывающей предмет, в движениях глаза, прослеживающих видимый контур, в движениях гортани, воспроизводящих слышимый звук, происходит непрерывное сравнение образа с оригиналом. Всякое несоответствие их друг другу немедленно вызывает корректирование образа. Уподобляясь объекту, моторные звенья перцептивного действия обеспечивают создание адекватного образа. Следовательно, роль моторики в восприятии не ограничивается созданием наилучших условий для работы афферентных систем, а заключается в том, что движения сами участвуют в формировании субъективного

21образа объективного предмета.

В частности, функция движений глаз не исчерпывается перемещением глаза на информативные участки зрительного поля. Доказательством этого служат результаты экспериментов, проведенных В. П. Зинченко и Н. Ю. Вергилесом (1967). В работе использовалась модифицированная методика стабилизации изображения относительно сетчатки А. Л. Ярбуса. Укрепленный на присоске объект освещался попеременно то синим, то красным, то зеленым светом. В результате, в каждый момент времени адаптировались элементы сетчатки, чувствительные лишь к одному из этих цветов (см. стр. 43 и др. и стр. 118 и др.), и изображение могло восприниматься неограниченно долго. Таким образом, появилась возможность изучить зрительное восприятие, исключив смещение проекции окружения по сетчатке, обычно сопровождающее всякое движение глаз.

В условиях стабилизации испытуемым предлагались задачи, которые в обычных условиях могли решаться только при участии переместительных движений глаз — например, ознакомление с японскими иероглифами и поиск пути в сложном зрительном лабиринте. После опыта испытуемый должен был найти предъявлявшиеся иероглифы среди им подобных и рассказать, какой путь ведет из лабиринта.

Оказалось, что несмотря на кажущуюся нецелесообразность движений глаз при стабилизации изображений, они все же возникают. Явно выраженным движениям глаз во время этих опытов соответствовало отмеченное всеми испытуемыми впечатление того, что их глаза или внимание движутся по изображению. В результате испытуемым довольно легко удалось решить все предлагавшиеся задачи. Когда же испытуемых просили при решении задач держать глаза неподвижными, то не была решена ни одна задача.

Сопоставление движений глаз при свободном рассматривании и в условиях стабилизации показало, что они примерно одинаковы в том, что касается их числа и общего рисунка траекторий. Отличие заключается в меньшей амплитуде движений глаз при стабилизации, которая составляла — 3 ÷ 5°, и в большей длительности зрительных

22фиксаций. При решении серии однотипных задач в обоих случаях происходят одинаковые изменения: сокращается число движений, упрощается их траектория и т. д. Таким образом, был получен целый ряд общих характеристик глазодвигательной активности в совершенно разных условиях. Движения глаз и при полной неподвижности изображения относительно сетчатки глаза оказываются совершенно необходимыми для решения зрительных задач.

Так как движения глаз при стабилизации как бы замещают движения глаз в условиях свободного рассматривания, они были названы викарными. Если обычно движения глаз участвуют в получении информации непосредственно из внешнего окружения, то благодаря викарным движениям осуществляется анализ различных участков последовательного образа.

Характерно, что викарные движения наблюдаются после тахистоскопических предъявлений изображений, слишком коротких для каких-либо поисковых движений глаз. В этом случае викарные движения тоже обеспечивают анализ оставшегося от изображения следа — последовательного образа. Аналогичные движения глаз наблюдаются у спящих людей во время сновидений. Вполне возможно, что они и здесь выполняют ту же функцию анализа и трансформаций зрительных образов.

О том, что роль движений не ограничивается изменением зрительной стимуляции, говорят также исследования американского психолога Р. Хелда (1963). Известно, что если новорожденных животных держать в полной темноте в течение нескольких недель после рождения, то у них остаются грубые дефекты зрения, близкие к полной слепоте.

Р. Хелд решил выяснить причину этого. Согласно первой гипотезе нарушения зрения вызываются исключительно неупотреблением зрения — отсутствием каких-либо зрительных раздражителей. По второй гипотезе для развития

40 II. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЦЕПТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ

1. Сенсорные процессы

Описанные выше процессы сложного предметного восприятия основываются на относительно элементарных сенсорных процессах, протекающих в наших органах чувств и непосредственно связанных с ними отделах коры, иначе говоря, в той системе физиологических аппаратов, которые со времени работ И. П. Павлова принято называть анализаторами.

Наши органы чувств, сформировавшись в процессе длительной эволюции, приобрели специализированное строение, и каждый из них оказался приспособленным для рецепции различных видов движения материи. В таблице 1 дана общая характеристика этой специализации. Приведенная таблица показывает, что с количественным изменением параметров воздействий (по длине волны или числу колебаний в секунду) они начинают регистрироваться различными органами чувств и воспринимаются нами как отдельные виды ощущений.

Характерным является тот факт, что в приведенной выше таблице есть перерывы. Это имеет определенное биологическое значение. Так, если бы раздражители с длиной волны до 0,1 мм и частотой 30.1012 колебаний в секунду или раздражители с длиной волны от 0,004 до 0,00001 мм и частотой от 8.1014 до 5.1015 колебаний в секунду вызывали возбуждение органов чувств, — теплота его тела и протекающие в организме электрические процессы воспринимались бы человеком как шумы или световые воздействия, что, естественно, мешало бы организованному протеканию его психической деятельности.

Известно несколько классификаций сенсорных процессов.

Еще древним были известны пять чувств, или модальностей, в которых мы воспринимаем внешний мир. Долгое время зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные и вкусовые ощущения представлялись элементарными "кирпичиками", из которых с помощью ассоциаций строится вся психическая жизнь человека. В XIX веке список основных ощущений стал быстро расширяться.

41Таблица 1

Отражение различных форм движения материи органами чувств

| | | | | |

Физические

процессы | Длина

волны

в мм | Частота

колебаний

в 1 сек | Воспринимающий

орган | Качество

ощущения |

Механические

воздействия | — | До 1,5 тыс | Кожа | Осязание |

Звуковые волны | Выше 12 | Ниже 30 | — | — |

| | 12—3 | 30—30.000 | Внутреннее ухо | Слух |

| | Ниже 12 | 30—30.000 | — | — |

Электрические волны | До 0,1 | 30.1012 | — | — |

| | 0,1—0,004 | 814 | Кожа | Тепло |

Световые волны | 0,008—0,004 | 4.1014—8.1014 | Сетчатка глаза | Свет, цвет |

| | 0,004—0,00001 | 8.1014—5.1015 | — | — |

Рентгеновские волны | 0,0000008—0,0000005 | 4.107—6.1010 | — | — |

42К нему были добавлены ощущения положения и движения тела в пространстве. Была открыта и изучена вестибулярная чувствительность, орган которой оказался частью внутреннего уха. Из осязательной чувствительности были выделены ощущения боли и температуры. Параллельно с расширением списка ощущений углублялись знания о нейрофизиологических процессах, лежащих в основе восприятия. Вследствие этого появились и другие основания для классификации.

Известно, что каждый анализатор состоит из трех частей: расположенных на периферии рецепторов, проводящих путей и корковых проекционных зон. В зависимости от вида чувствительности различают зрительный, слуховой, обонятельный и другие виды анализаторов.

Большое значение для классификации сенсорных процессов имеет выделение различных видов рецепторов. Классификация рецепторов в зависимости от энергии адекватных раздражителей, предложенная В. Вундтом (1898), связана с разделением рецепторов на три большие группы, специализированные для приема механической, химической или световой энергии.

Механическая энергия деформации, растяжения, сжатия или сдвига тканей улавливается механорецепторами. Они рассеяны по поверхности тела и внутри него: в коже, мускулах, сухожилиях, стенках сосудов и т. д. Известно много разновидностей механорецепторов. Высокоспециализированные механорецепторы — волосковые клетки — обнаружены во внутреннем ухе. Одни волосковые клетки приспособлены для регистрации ускоренных движений тела и направления силы тяжести, другие — для регистрации колебаний воздуха (рис. 98).

Возможно, наиболее древней группой рецепторов являются хеморецепторы. Чувствительность к химическим веществам имеется, впрочем, уже у одноклеточных организмов, т. е. до появления хеморецепторов. Высокой чувствительностью характеризуется хеморецепция насекомых, некоторые виды которых способны находить самку по запаху на расстоянии двух километров. Хеморецепторы рыб расположены в коже. У наземных животных они концентрируются в носовой и ротовой полостях. Особые виды хеморецепторов обнаружены также во внутренних органах.

Рецепция световой энергии осуществляется при помощи фоторецепторов. Чувствительность к световым раздражителям прогрессивно

43развивается в филогенезе. Ее эволюция связана с изменением органа зрения — глаза, развивающегося от простой светочувствительной пластины у кишечнополостных до сложного фасеточного глаза насекомых и камерного глаза позвоночных. Последний содержит всего два вида фоторецепторов — палочки и колбочки, но каждый из них чрезвычайно сложен по строению.

Специфическая чувствительность к определенному виду воздействий может быть прослежена не только на уровне периферических звеньев анализаторов. Как показали исследования, начатые американскими физиологами Д. Х. Хьюбелом и Т. Н. Визелом, некоторые нейроны мозговой коры могут реагировать только на раздражения определенной модальности (световые, звуковые, механические), причем иногда, как мы увидим ниже, на очень частные аспекты раздражения (см. стр. 99 и 160). Другие нейроны, наоборот, реагируют на несколько модальностей раздражения сразу (например, на вибрацию и свет), поэтому они называются "мультимодальными".

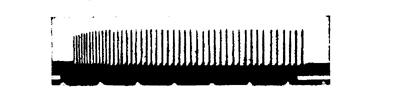

Несмотря на различия в строении и выполняемых функциях, рецепторы всех трех групп обладают рядом общих свойств. Во-первых, все они преобразуют энергию раздражителя в потенциалы действия, распространяющиеся по сенсорным нервам в центральные отделы нервной системы. Эти ритмические разряды, содержащие информацию о параметрах раздражения, называют также сенсорным кодом. Во-вторых, рецепторы реагируют, главным образом, на изменение раздражителя. Поэтому максимальная частота рецепторных потенциалов действия наблюдается сразу после появления или исчезновения раздражителя. Уменьшение активности рецептора при продолжительном действии неизменного раздражителя называется адаптацией рецептора (рис. 8). Скорость адаптации рецепторов разных видов различна. Наконец, все рецепторы в большей или меньшей степени подвержены контролю со стороны центральных отделов мозга. Этот контроль может осуществляться как во внешней, так и во внутренней форме. В первом случае речь идет об ориентировочных и оборонительных движениях организма, меняющих

44физические характеристики раздражителя. Во втором — о физиологических эфферентных влияниях на рецепторы. Таким образом, рефлекторная регуляция работы рецепторов является их третьим общим свойством.

| | Рис. 8. Адаптация зрительного рецептора. Световой раздражитель действует непрерывно с постоянной силой. Повторяющиеся разряды следуют с большей частотой в начале раздражения; постепенно эта частота снижается до определенного адаптационного уровня. Отметка времени — 0,2 сек. | |

Кроме классификации по виду энергии адекватного раздражителя возможно разделение сенсорных процессов в зависимости от их положения в организме и от выполняемой ими функции. Подобная классификация была предложена в 1906 году английским физиологом Ч. Шеррингтоном. Он выделил три класса чувствительности: интероцепцию, экстероцепцию и проприоцепцию.

Экстероцепцией называется чувствительность к воздействиям внешних раздражителей. Она включает зрение, слух, осязание, обоняние и вкус, т. е. пять традиционных модальностей ощущений. Экстероцепция играет ведущую роль в выполнении ориентирующей и регулирующей функции восприятия. По характеру воздействия объекта на рецептор выделяются два подкласса экстероцепторов.

Одни из них участвуют в отражении качеств объектов, непосредственно воздействующих на рецепторные поверхности. Эти экстероцепторы называются контактными. Так, почувствовать вкус пищи можно только тогда, когда она попадает на язык. Не бывает и осязания на расстоянии. То же самое справедливо и по отношению к обонянию. Хотя с помощью обоняния человек и животные могут ориентироваться относительно удаленных (дистальных) объектов, это оказывается возможным только потому, что молекулы вещества объекта непосредственно воздействуют на обонятельные хеморецепторы.

45Совершенно иначе обстоит дело с так называемой дистантной экстероцепцией — зрением и слухом. Мы можем воспринимать огонь костра, находясь за километр от него, и услышать звук колокола, который раздается с очень большого расстояния. В этих случаях нет прямого контакта рецепторов с объектом, хотя раздражение, в виде отраженных объектом лучей света или вызванных им колебаний воздуха, разумеется, имеет место. Важно то, что природа контактного (проксимального) раздражителя никак не связана с природой дистального предмета.

Между этими подклассами экстероцепции существуют качественные различия. Контактные рецепторы появились в филогенезе раньше дистантных. Как правило, они участвуют лишь в отражении отдельных качеств воздействующих объектов. Поэтому для характеристики контактной чувствительности лучше подходит термин ощущение. Дистантная чувствительность — более новое образование в филогенезе. Ее появление сделало возможным ориентацию организма в окружающем пространстве и его целенаправленные передвижения как целого. По мнению некоторых авторов, кора головного мозга представляет собой образование, надстроенное над дистантными рецепторами.

От экстероцепции отличается проприоцепция — чувствительность к положению и движению всего тела или его частей в пространстве. Подкласс проприоцепции, представляющий собой чувствительность к движению, называется также кинестезией. Выделяя этот второй крупный класс сенсорных процессов, Ч. Шеррингтон относил к проприоцепторам механорецепторы, расположенные в мышцах, суставах и сухожилиях, а также вестибулярные рецепторы, реагирующие на статическую силу гравитации и ускоренные движения головы. Проприоцептивные ощущения труднее, чем экстероцептивные, доступны самонаблюдению. Субъективный образ взаимного положения частей тела, возникающий на основе проприоцепции, называется схемой тела (см. главу VI, раздел 4).

Несмотря на многочисленные описания схемы тела, роль проприоцепции долгое время была не вполне ясной, так как считалось, что для управления движениями тела достаточно эфферентных команд из двигательной коры мозга. Для понимания значения проприоцепции многое дали работы советского физиолога Н. А. Бернштейна. Проанализировав особенности строения двигательного аппарата

46позвоночных, он доказал, что одних эфферентных команд принципиально недостаточно, чтобы выполнить то или иное движение. Одинаковые эфферентные сигналы приведут к совершенно различным движениям в зависимости от положения, состояния движения и вязкости суставно-мышечных звеньев. Поэтому центральные команды должны подаваться только с учетом конкретного состояния периферического двигательного аппарата. Эту информацию и несет проприоцепция. Значение проприоцепции особенно возрастает в естественных условиях, где рисунок движения постоянно сбивается непредсказуемыми воздействиями со стороны внешней среды.

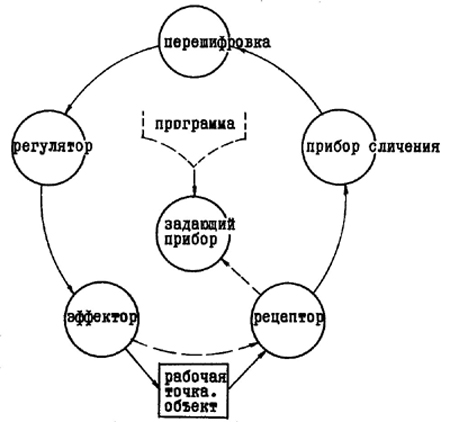

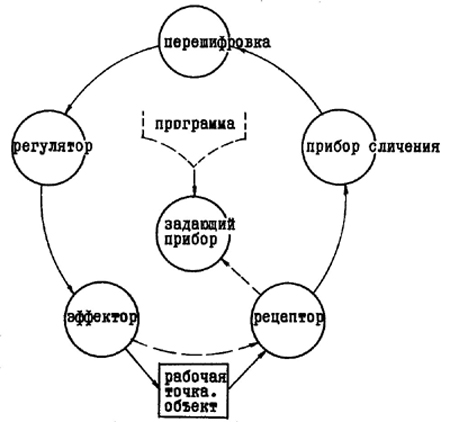

Принцип управления двигательным актом на основе сравнения поступающей в мозг проприоцепции с программой движения, был назван Н. А. Бернштейном принципом сенсорных коррекций, а вытекающая из него кольцевая структура взаимодействий эфферентного и сенсорного процессов — рефлекторным кольцом (рис. 9).

Рис. 9. Схема рефлекторного кольца

(по Н. А. Бернштейну, 1966).

47Иллюстрацией той роли, которую проприоцептивные сигналы играют в регуляции движений, служат опыты с деафферентацией соответствующей конечности, иначе говоря, те случаи, при которых конечность лишается постоянного притока афферентных (кинестетических) импульсов. Такие случаи имеют место при перерезке или повреждении чувствительных нервов, при нарушении периферического кровообращения (как это бывает, например, когда человек "отсидел" ногу), и, наконец, — в случаях повреждения чувствительных (постцентральных) отделов коры.

Во всех этих случаях нарушение проприоцептивной чувствительности приводит к тому, что двигательные импульсы начинают затекать в любые мышечные группы, управляемость движениями исчезает и у человека возникает "афферентная" или "кинестетическая" апраксия, проявляющаяся в распаде и некоординированности движений.

Третьим классом сенсорных процессов является интероцепция, под которой понимают чувствительность к обменным процессам, происходящим во внутренней среде организма. В число интероцепторов входят механо- и хеморецепторы. Они встречаются во всех внутренних органах и реагируют на самые разнообразные органические процессы: изменение химического состава и давления крови, температуры тканей, наполнения желудка и т. д.

Можно лишь с большими оговорками говорить о том, что раздражение интероцепторов приводит к возникновению ощущений. Большая часть функционирования интероцепции протекает вне сознания. В этом отношении она резко отличается даже от проприоцепции. Если интероцептивные или, как чаще говорят, органические ощущения возникают, то они лишь очень диффузно отражают общее состояние организма, создавая эмоционально-окрашенное впечатление комфорта или дискомфорта, напряжения или разрядки, беспокойства или успокоения. Поэтому И. М. Сеченов называл их "темными чувствами".

В полной мере функция интероцепции стала понятной только в 30-е годы нашего столетия, когда американским физиологом В. Кенноном было введено понятие гомеостазиса, означающее состояние постоянства внутренней среды организма. Гомеостазис является необходимым условием жизни. Сохранение гомеостазиса,

48рефлекторные регуляции поведения по удовлетворению элементарных биологических потребностей и составляют функцию интероцепции. Например, снижение содержания кислорода или повышение содержания углекислого газа, раздражая хеморецепторы, расположенные в альвеолах легких, вызывает рефлекторные движения дыхательного аппарата. В результате резко увеличивается количество воздуха, прогоняемого через легкие, и нарушенное равновесие восстанавливается. Аналогичный процесс саморегуляции возникает и при других нарушениях гомеостазиса.

Центральное управление процессами гомеостатической регуляции осуществляется структурами гипоталамуса и древней (лимбической) коры. Исследования последних двух десятилетий показали, что здесь находится значительное число центров, связанных с контролем сахарного и водного обменов, теплорегуляции, полового влечения и т. д. Раздражая гипоталамическую область мозга крысы с помощью вживленных электродов, американский физиолог Олдс обнаружил в 1954 году зоны, стимуляция которых вызывает у животного состояние удовлетворения, имеющее пищевую или сексуальную окраску. Если это позволяли условия эксперимента, животное стремилось непрерывно замыкать электрическую цепь, вызывая раздражение мозга. Подобная самостимуляция могла продолжаться часами и оканчивалась только тогда, когда животное было окончательно обессилено. Патологические процессы, охватывающие эти участки мозга, сопровождаются грубыми нарушениями гомеостазиса.

Связь интероцепции с другими сенсорными процессами доказывается проведенными в школе И. П. Павлова опытами по выработке условных рефлексов между зрительными и слуховыми раздражителями и безусловнорефлекторными реакциями, возникающими в ответ на интероцептивные сигналы. К. М. Быков и В. Н. Черниговский обнаружили, что такие связи устанавливаются медленно и носят диффузный характер.

Классификация сенсорных процессов Ч. Шеррингтона сыграла значительную роль в развитии психофизиологии восприятия, позволив обобщить многие из известных науке фактов. И все же за прошедший со времени ее создания период были обнаружены новые

49данные, позволяющие думать, что представление об однозначной связи рецептора и его функции, лежащее в основе классификации Ч. Шеррингтона, является упрощением действительного положения дел. Эти данные будут рассмотрены в следующем разделе.

2. Перцептивные системы

Перцептивные задачи, возникающие в деятельности субъекта, постоянно требуют от восприятия, в том числе и от сенсорных процессов адекватного отражения ситуации. В зависимости от характера перцептивных задач разным оказывается и отражение, хотя анатомические звенья сенсорики — рецепторы — остаются неизменными. Действительно, в одних случаях особое значение может иметь точная оценка пространственного положения предмета, в других — восприятие свойств его поверхности или формы. Как правило, в рамках одной и той же модальности возможно решение целой иерархии перцептивных задач.

В связи с этим важное теоретическое значение имеет высказанное Н. А. Бернштейном положение, что в зависимости от сложности движения все виды афферентации в большей или меньшей степени принимают участие в сенсорных коррекциях, выполняя функцию проприоцепции в широком смысле слова. Сложность или уровень двигательной задачи определяет состав сенсорных коррекций, с помощью которых она может быть решена.

Эти представления были подробно разработаны Н. А. Бернштейном в теории уровней регуляции движений.

Первый уровень регуляции движений называется уровнем палеокинетических регуляций. С его помощью осуществляются простейшие, чисто рефлекторные движения, типа коленного рефлекса или вибрато скрипача. Сенсорным звеном этого рефлекторного кольца служат мышечно-силовые компоненты проприоцепции, замыкающиеся в спинном мозге и стволе головного мозга. Движения второго по сложности уровня синергий требуют сенсорных коррекций со стороны суставно-пространственных компонентов проприоцепции и контактной экстероцепции. Синергиями называются стереотипные движения, в которых участвуют большие

50группы мышц. Примерами синергии могут быть большинство гимнастических упражнений или улыбка. Центральная регуляция движений этого уровня осуществляется подкорковыми ядрами талямуса и паллидума. Для выполнения движений следующего в иерархии уровня пространственного поля необходимы вестибулярная афферентация, осязание, зрение и слух. Это движения, приспособленные к внешнему пространству, такие, как метание мяча или печатание на пишущей машинке. Уровень пространственного поля является первым кортикальным уровнем. Его неврологическим субстратом являются базальные ядра и проекционные зоны различных анализаторов. Значительно более сложные движения выполняются на уровне предметного действия. Основным регулятором движения в этом случае является сам предмет: оно строится в соответствии с логикой его употребления. На этом уровне становятся возможными орудийные действия. Нейрофизиологические механизмы регуляции предметных действий расположены в премоторных и нижнетеменных зонах коры головного мозга. Еще выше находятся труднодифференцируемые уровни высших символических координаций, таких, как речь и письмо. Целенаправленные движения человека являются движениями высоких уровней.

Низшие уровни играют при этом подчиненную роль, выполняя фоновые координации.

Правильность представления о том, что не только проприоцепция, но и экстероцепция участвует в регуляции движений, подтверждается рядом полученных в последнее время данных.

Хорошо известно, что речевые артикуляции контролируются проприоцепцией от голосовых связок и гортани. В то же время существует однозначная связь между артикуляциями человека и его слуховыми восприятиями. Л. А. Чистович поставила опыты, показавшие, что слуховой канал сенсорных коррекций играет важную роль в регуляции речевого процесса. Испытуемый в этих опытах слышал все произносимые им слова с задержкой на десятые доли секунды, что достигалось благодаря использованию специальной звукозаписывающей аппаратуры и наушников. Когда таким образом нарушалась непосредственная связь речевых артикуляций и слуховых восприятий, речь испытуемого чрезвычайно затруднялась,

51теряла свой непроизвольный и плавный характер, а часто и совсем распадалась.

В сенсорных коррекциях многих движений участвует зрение. Эту его функцию Дж. Гибсон предложил назвать зрительной кинестезией. Когда наблюдатель перемещается в своем окружении, непрерывно меняется раздражение его зрительного анализатора. Однако, эти изменения оптической стимуляции не воспринимаются им как движения видимых предметов, т. е. в качестве экстероцепции. Они выполняют функцию зрительной кинестезии и служат для контроля осуществляемых движений (рис. 51).

Во время орудийных действий и различных манипуляций с объектами важная роль принадлежит осязанию. Таким образом, большинство видов экстероцепции выполняет, по крайней мере, две различные функции: они служат не только для отражения внешнего мира, но и для регуляции движений организма.

С другой стороны, как уже отмечалось, сложные формы предметного отражения неразрывно связаны с активными движениями субъекта, а значит, с проприоцепцией. Эти движения выполняют в процессе восприятия функцию эффекторных коррекций образа. Для проверки адекватности образа необходимо его сопоставление с отражаемым предметом. Наиболее простым путем подобного сравнения является внешнедвигательное перцептивное действие. В случае необходимости осуществляется коррекция образа. Различным уровням перцептивных задач соответствуют разные уровни эффекторных коррекций.

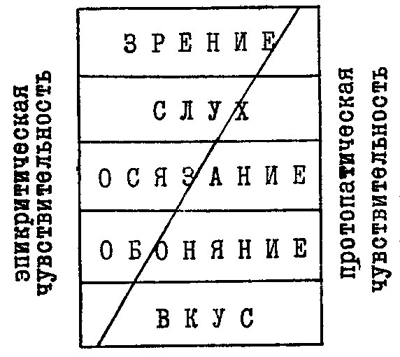

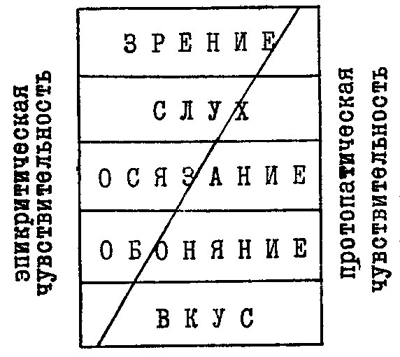

Эволюционную классификацию сенсорных процессов, также подчеркивающую их уровневое строение, предложил в 1920 году английский невролог Х. Хэд. Он различает эпикритическую и протопатическую чувствительность. Более молодая и совершенная эпикритическая чувствительность позволяет точно локализовать объект в пространстве, она дает объективные сведения о явлении. Например, осязание позволяет точно установить место прикосновения, а слух — определить направление, в котором раздался звук. Относительно древние и примитивные протопатические ощущения не дают точной локализации ни во внешнем пространстве, ни в пространстве тела. Их характеризует постоянная аффективная окрашенность, они отражают скорее субъективные состояния, чем объективные процессы.

52Х. Хэд доказал, что протопатические и эпикритические компоненты могут иметь место внутри одной модальности. Он перерезал у себя на руке веточку кожного нерва и наблюдал ход восстановления чувствительности на соответствующем участке кожи. В течение первого месяца чувствительность в этом месте отсутствовала. Примерно через шесть недель она появилась, но только в форме протопатической чувствительности. Ощущения прикосновения были диффузны и нелокализуемы, но при этом всегда либо приятны, либо неприятны. Только через полгода аффективный тон ощущений исчез, и они стали восприниматься как прикосновения, адресованные к данному участку кожи. В последнюю очередь восстановилось восприятие направления движения по поверхности кожи и способность определять форму объектов.

Соотношение протопатических и эпикритических компонентов в разных видах чувствительности, естественно, оказывается различным. Интероцепция, например, представляет собой полностью протопатическую чувствительность. На рис. 10 схематично изображены соотношения их компонентов внутри пяти основных видов экстероцепции. Из схемы видно, что более молодые, дистантные модальности связаны, главным образом, с эпикретической чувствительностью.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что представления об однозначной связи рецептора и выполняемой им функции ошибочны. Анализатор, как известно, имеет системное, сложное строение. На каждом из уровней перцептивных действий достигается адекватное отражение действительности, будь это картина мышечных напряжений или скрипичный концерт Паганини. Поэтому совокупность иерархических механизмов восприятия, способных решать различные по сложности перцептивные задачи, называется перцептивной системой. Перцептивные системы формируются в процессе деятельности, что обуславливает изменчивость входящих в них звеньев. В дальнейшем будут подробно рассмотрены пять основных перцептивных систем:

1. Зрительная система реализует сложную эпикритическую форму чувствительности. Она принимает участие в регуляции локомоций

53и предметных действий. Зрению принадлежит важная роль в восприятии пространства. Эта система позволяет оценить свойства поверхности предмета, а также обеспечивает высшие формы предметного восприятия, которые отличает высокая константность.

| | Рис. 10. Схематическое изображение соотношения компонентов протопатической и эпикритической чувствительности внутри различных видов экстероцептивных ощущений | |

2. Слуховая система дает информацию о свойствах акустических явлений и о положении звучащих объектов в пространстве. Она участвует в координации артикуляционных движений. Наконец, слуховая система связана со сложнейшими видами социальных восприятий — восприятием речи и музыки.

3. Кожно-мышечная система состоит из множества подсистем. Она участвует в регуляции движений и определяет восприятие взаимного положения частей тела. На основе активного осязания возможны высшие формы предметного восприятия. Функционирование кожно-мышечной системы проходит под контролем зрительной системы.

4. Обонятельно-вкусовая система делает возможным восприятие химических свойств различных веществ. У некоторых животных она используется для пространственной ориентации. Однако наибольшую роль эта система играет в контроле пищевого

54поведения.

5. Вестибулярная система отражает действующие на тело силы тяжести и инерционные силы, связанные с его ускоренным движением. С ее помощью осуществляется оценка положения, позы, начала и окончания движения тела в различных направлениях. Вестибулярная система взаимодействует с большинством других перцептивных систем.

3. Интермодальные ощущения и синестезии

Перцептивные системы формируются под влиянием задач, возникающих в деятельности индивида. Многие перцептивные задачи требуют совместной работы нескольких перцептивных систем, поэтому возможны интермодальные или переходные формы чувствительности, занимающие промежуточное положение между традиционными модальностями.

Типичным интермодальным ощущением является ощущение вибрации. Как известно, слуховая система человека не воспринимает колебания воздуха с частотой ниже двадцати герц. Более низкие тона воспринимаются нами в виде вибрационных ощущений. Это осуществляется не с помощью слуха, что доказывается существованием вибрационной чувствительности у глухих, а посредством, главным образом, кожно-мышечной системы. Для возникновения ощущения вибрации важно, чтобы раздражение передавалось костными тканями и распространялось на возможно большую часть тела. Считается, что при этом возбуждается вестибулярная система, хотя для нее вибрация — неадекватный раздражитель.

Вибрационная чувствительность занимает в нашем восприятии несравненно меньшее место, чем осязание или слух. Но у людей, потерявших слух, она начинает играть огромную роль. Вибрационную чувствительность называют даже "слухом глухих". В литературе описаны случаи, когда глухие оказывались способны воспринимать с помощью вибрации сложные музыкальные произведения.

Другим примером интермодальной чувствительности служит так называемое "шестое чувство слепых". Известно, что слепые, от рождения или с детства, способны на расстоянии обнаруживать препятствия и успешно их обходить. Субъективные ощущения, возникающие

55у них при этом, очень сложны. Как правило, слепые сообщают, что они чувствуют препятствие кожей лица. Однако, большинство исследователей считает, что чувство преграды связано не с кожной, а со слуховой чувствительностью. Согласно этой точке зрения, слепой гораздо лучше чем зрячий улавливает это от своих шагов. Отраженные от предметов звуки воспринимаются как ориентиры, дающие указания о препятствиях, к которым он приближается. Поэтому чувство препятствия отказывает, если на пути слепого вместо плотной стенки, хорошо отражающей звуки, поставить преграду в виде металлической сетки с крупными ячейками.

Развитие интермодальных ощущений, позволяющих компенсировать те или иные сенсорные недостатки, подчеркивает значение, которое имеет для развития перцептивных систем наличие конкретной перцептивной задачи. А. Н. Леонтьевым была продемонстрирована возможность формирования с помощью создания у испытуемого активной установки совершенно нового вида чувствительности, который получил название неспецифической световой чувствительности.

В экспериментах ставилась задача выработать у испытуемых чувствительность к цвету посредством кожи ладони. Испытуемый сидел перед черным экраном. Через отверстие в экране была просунута его рука. В свою очередь сквозь отверстие в доске, на которой покоилась рука испытуемого, на ладонь проецировался красный или зеленый луч света. Лампа была отгорожена от ладони испытуемого водяным фильтром, так что раздражители, действующие на поверхность кожи, имели совершенно одинаковые тепловые характеристики и отличались лишь длинною волны.

В первой серии экспериментов испытуемый оставался пассивным, так как его ни о чем не предупреждали. Экспериментатор пытался выработать у него условный защитный рефлекс на раздражение красным светом. Раздражители подавались через разные промежутки времени в случайном порядке. Через тридцать секунд после раздражения ладони красным светом испытуемый получал удар током и, естественно, отдергивал ладонь. Зеленый свет

56не сопровождался подкреплением. Оказалось, что даже после 800—900 сочетаний испытуемый не мог научиться вовремя отдергивать руку.

Во второй серии экспериментов испытуемому сообщалось, что иногда его ладонь будет освещаться красным, а иногда зеленым светом, и что если после освещения руки красным светом он не отдернет руку, то получит электрический удар. Иными словами, у испытуемых создавалась установка на активное обнаружение определенного раздражителя. В остальном условия опыта сохранялись. Результаты этой серии оказались поразительными. Уже через сорок — пятьдесят сочетаний удалось выработать условный рефлекс на освещение кожи красным светом, так что испытуемый отдергивал руку сразу после освещения ладони красным светом и оставлял ее на месте при освещении зеленым светом.

Взаимодействие перцептивных систем обусловлено, главным образом, единством окружающего мира. Действительно, один и тот же предмет или явление обладает множеством различных аспектов. Их восприятие связано с работой различных перцептивных систем, переферические звенья которых имеют весьма различные характеристики. Тем не менее мы воспринимаем единый целостный образ. Очень ярко взаимодействие перцептивных систем выступает в случае восприятия внешнего пространства (см. стр. 157 и стр. ).

Существуют многочисленные факты, свидетельствующие о глубоких связях различных перцептивных систем. Речь идет о синестезии — возникновении ощущения определенной модальности под воздействием раздражителя, совершенно другой модальности. Явление синестезии может возникать как в явной, так и неявной форме. В явной форме, по данным ряда исследований, синестезии наблюдаются примерно у 50% детей и 15% взрослых. Очень яркие синестезии были, например, у композитора А. Н. Скрябина, переживавшего каждый звук окрашенным в тот или иной цвет и даже писавшего симфонии цвета. Можно утверждать, что в неявной форме синестезии встречаются у каждого. "Теплые" и "холодные" цветовые тона, "высокие" и "низкие" звуки свидетельствуют о том, как естественно подчас оцениваются ощущения при помощи

57характеристик, заимствованных казалось бы, из совсем другой модальности.

Наиболее универсальной в этом отношении оказалась характеристика "светлоты". Немецкий психолог Э. М. Хорнбостель показал в двадцатых годах нашего столетия, что светлыми и темными могут быть не только зрительные, но и осязательные, органические, обонятельные и слуховые ощущения. Так ощущения голода, прикосновения гладким и твердым предметом оценивались как светлые, а противоположные им ощущения — сытости, прикосновения шершавым и мягким предметом — как темные. Характеризуя незнакомые запахи, испытуемые использовали те же определения: запах духов казался им светлым, а запах дегтя — темным.

Чтобы проверить воспроизводимость получаемых таким образом результатов, Э. М. Хорнбостель провел контрольный опыт. Испытуемым давалась группа запахов и предлагалось с помощью цветового круга подобрать для каждого из них серый тон, соответствующей светлоты. Оказалось, что все испытуемые расположили запахи примерно в один и тот же ряд, причем запаху бензола соответствовал цветовой круг с 40% белого цвета. Затем те же запахи сравнивались со звуковыми сигналами, подаваемыми с помощью звукогенератора. В результате было установлено соответствие обонятельных и слуховых ощущений, в котором запах бензола приравнивался звуковому тону частотой 220 гц. На последнем этапе эксперимента испытуемые должны были сопоставить различные звуковые тона с оттенками серого цвета. Оказалось, что для тона 220 герц был подобран серый цвет, на 41% состоящий из белого. Иными словами удалось показать эквивалентность оценок светлоты, запаха и высоты звукового тона. Условно этот результат можно изобразить в виде следующей

58схемы:

Не менее интересные исследования провели немецкие биологи В. Бернштайн и П. Шиллер. В одном из опытов рыбы обучались плыть всегда к более освещенной из двух кормушек. После выработки этого условного рефлекса освещение кормушек уравнивалось, но перед одной из них рассеивалось вещество со "светлым", а перед другой — с "темным" (по шкале Э. М. Хорнбостеля) запахом. Рыбы направлялись к кормушке со "светлым" запахом. Другие опыты проводились с земноводными, меняющими свою окраску в зависимости от уровня освещенности. Результаты показали, что посветление окраски вызывают также "светлые" обонятельные и звуковые раздражители.

Следует подчеркнуть, что синестезии редко возникают в ситуации нормального предметного восприятия. Когда же воспринимаемая ситуация неопределенна, то синестезии наблюдаются довольно часто. Советская исследовательница Л. А. Селецкая провела опыты, показавшие, что сознательное выделение синестезических признаков "теплоты" и "холода" цветового тона при дифференциации цветовых карточек, предъявляемых в переферическом зрении, позволяет испытуемым улучшить показатели различения.

О механизмах синестезий известно в настоящее время еще очень мало. Опыты В. Бёрнштайна, добившегося посветления окраски темноадаптированных рыб с помощью инъекции им вытяжки из сетчатки светлоадаптированных рыб, говорят о том, что синестезии могут быть связаны с гуморальными процессами. В пользу биохимической гипотезы возникновения синестезий свидетельствуют факты о появлении синестезий под влиянием таких наркотиков, как мескалин и ЛСД-25. Не вызывает сомнения, что синестезии связаны с генетически ранними ступенями восприятия.